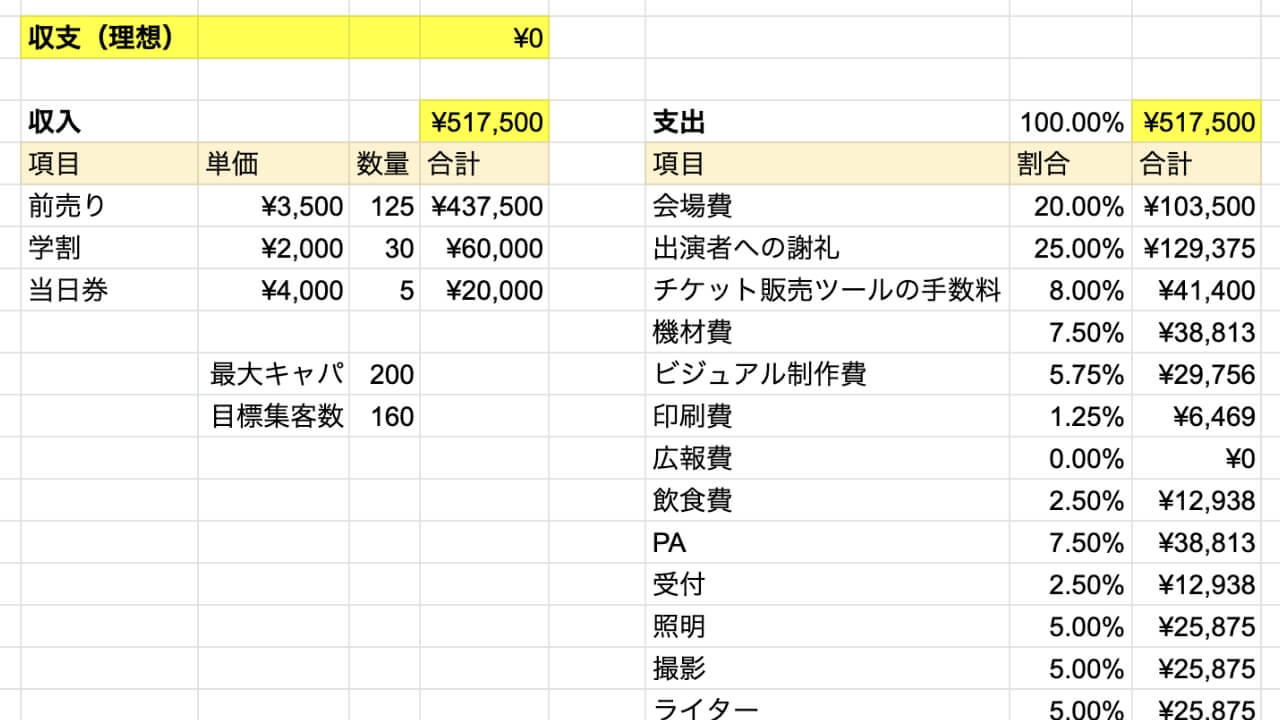

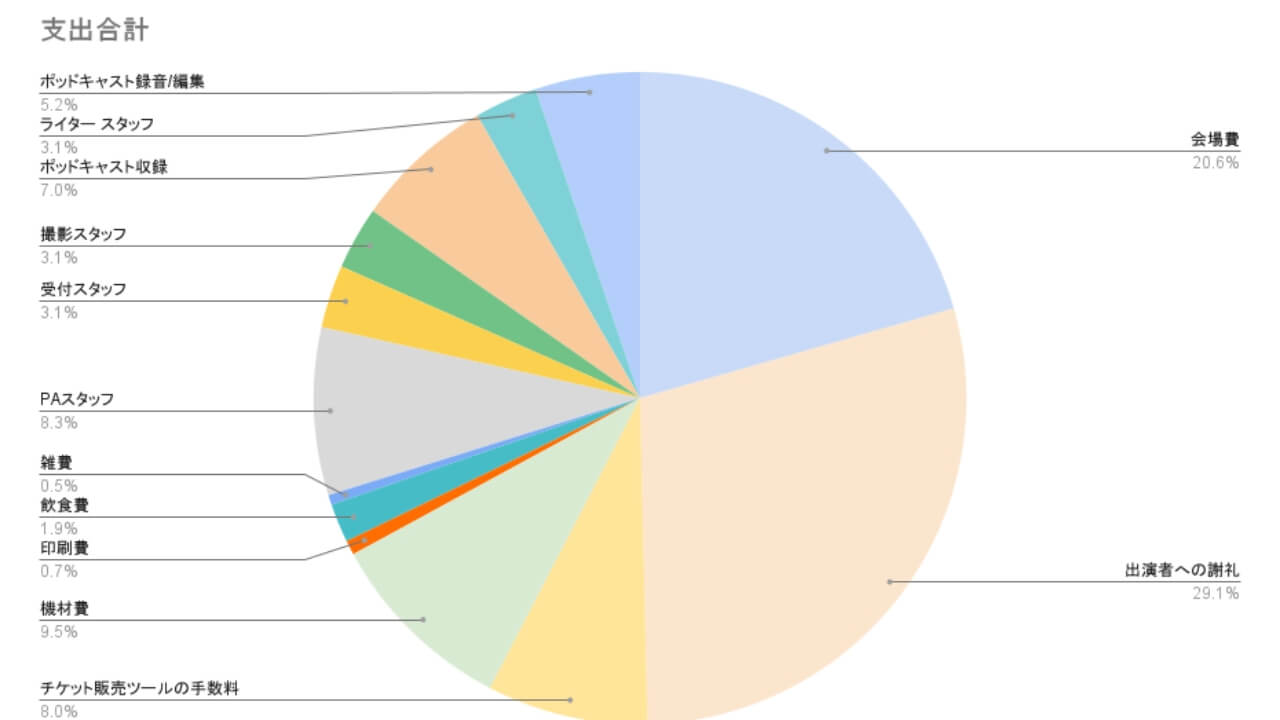

この記事では収支/お金編の支出パートとして、企画時点の収支設計において支出項目をどう想定するかついて紹介します。

支出

音楽イベントの支出項目は様々あります。

- 会場費

- 出演者への謝礼

- チケット販売ツールの手数料

- 機材費

- ビジュアル制作費

- 印刷費

- 広報費

- 飲食費

- スタッフへの謝礼

- 雑費(予備費)

それぞれの項目について、企画書時点でどのように見積もればよいかを紹介します。

会場費

会場によって様々です。多くは貸出時間や曜日によって変動するでしょう。企画段階では、全体収入の20~30%に収めるように設計しましょう。

出演者への謝礼

出演者によって様々です。同じ出演者でも、イベントへの共感度やアーティスト活動のタイミングなどで変動するので、相場を決めるのは難しい項目になります。

イベントはアーティストが演奏するから開催でき、出演者を見たい来場者がチケット代を支払ってくれるから成り立つものです。基本的には、支出項目が一番大きくなるように設計しましょう。

具体的には、全体収入の25~40%ほどで設定しましょう。謝礼金額の設定方法については以下の記事が参考になりまる。

チケット販売ツールの手数料

オンライン決済ができるチケット販売ツールを利用した場合、手数料がかかります。チケット代×販売枚数がそのまま収入にならないということを注意しておきましょう。

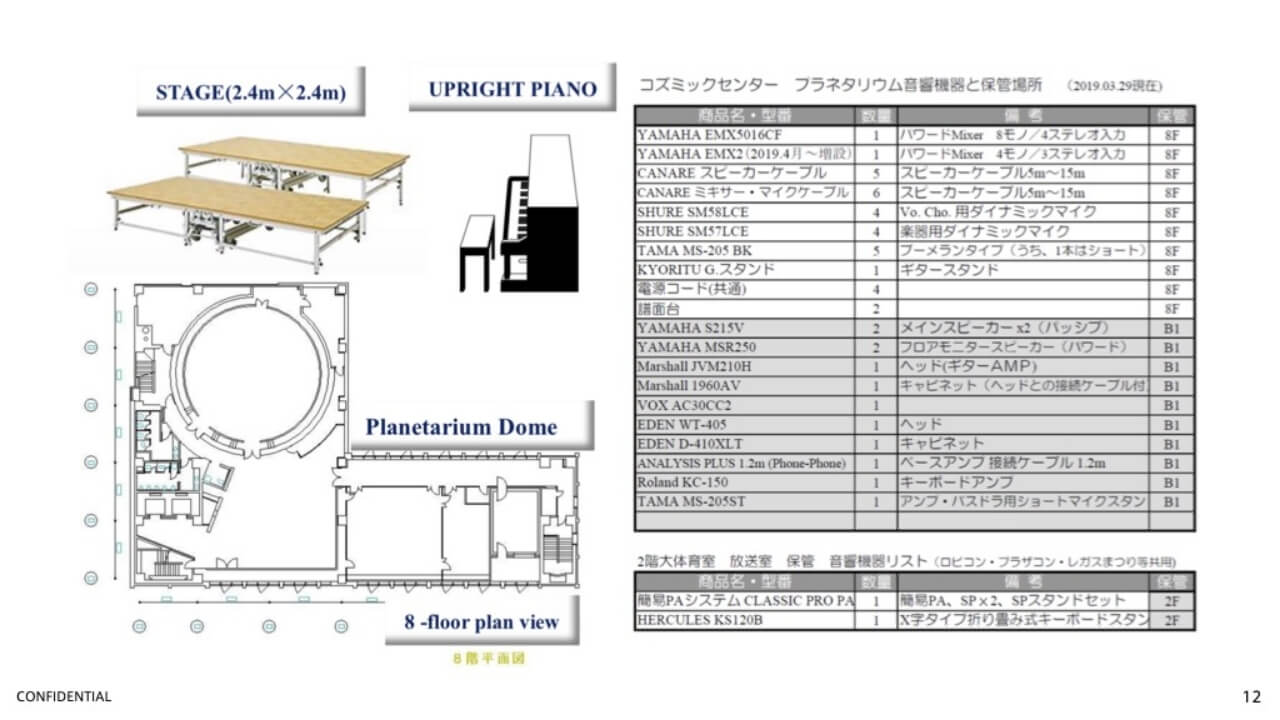

機材費

機材レンタルが必要な場合は、最初に金額感を見据えておきましょう。イベント直前に追加でレンタル機材が発覚したりすると、収支的に大きなダメージを受けてしまいます。状況にもよりますが、全体収支の5~10%ほどで見込んでおきましょう。

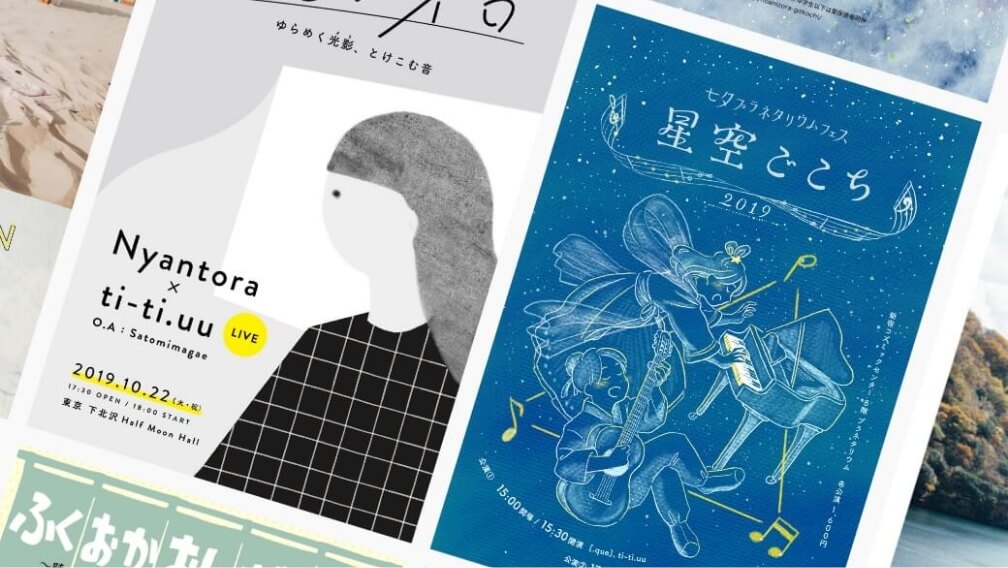

ビジュアル制作費

イベント告知に必要になるビジュアル。フライヤー、特設サイト、イベント当日の会場掲示物など、様々な場面で活躍します。

企画者自身がデザイナーでない限り、できるだけ予算を捻出してプロに依頼しましょう。全体収支の5%が捻出予算の目安になります。

印刷費

せっかく作ったフライヤーは印刷したいもの。事前に会場に置いたり、当日に来場者に配布するとよいでしょう。

例えばB5サイズ・両面カラー・マットコート110・400部でも印刷日数に余裕があれば2,000円以下に収まります。

広報費

全体収支的に余裕がありそうな場合は、広報費を捻出できるでしょう。

例えばPR Timesでのリリースは1回3万円ですし、WEB広告は少額からでも始めることができます。

飲食費

長時間のイベントになる場合は、出演者やスタッフのための軽食を用意しましょう。お腹が空くと元気が出ないもので、逆に美味しい軽食があればやる気になるものです。

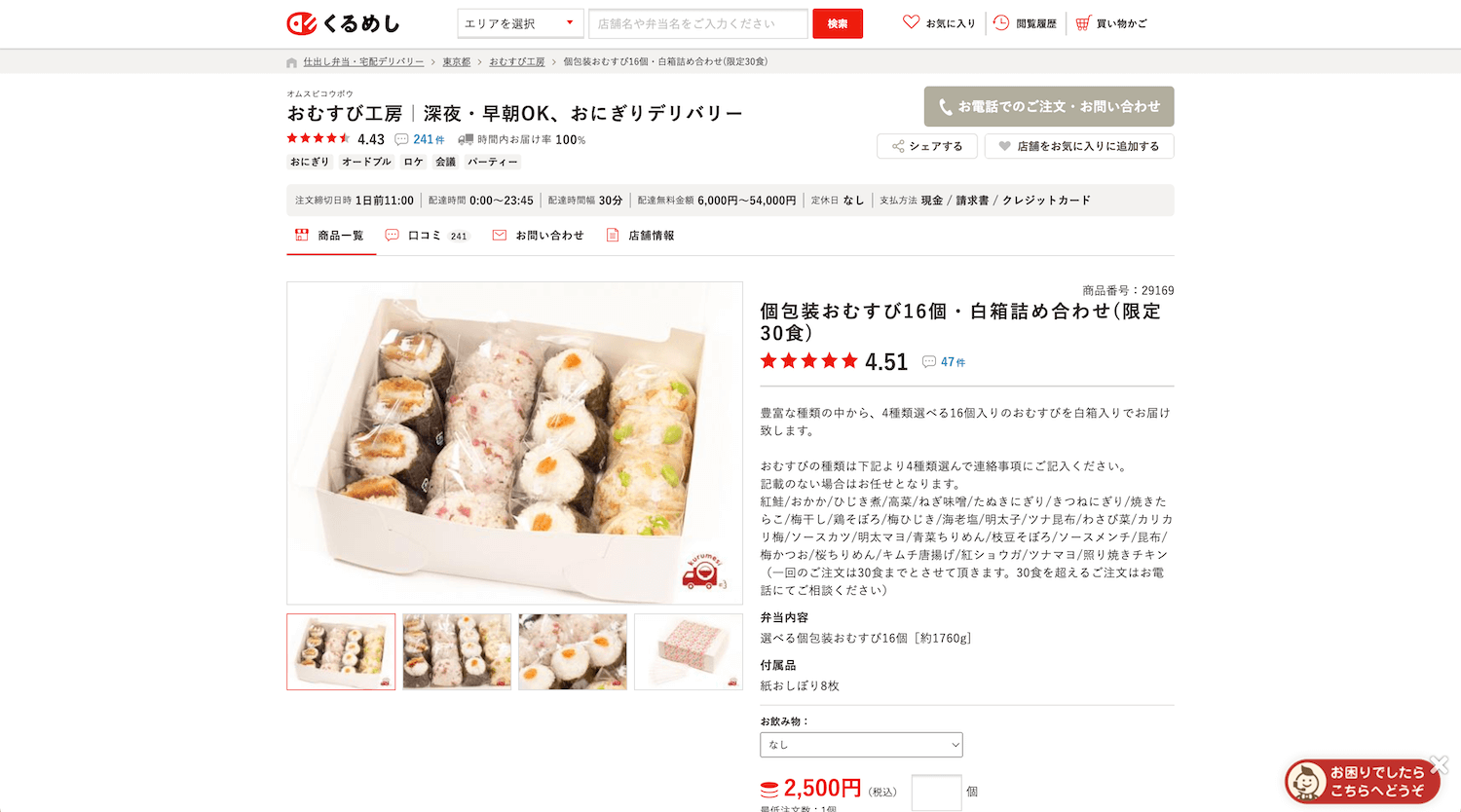

筆者的には「軽食サービスを使って、複数の味のおにぎりを発注する」ことをおすすめします。現地へ届けてくれるので運搬も楽ですし、個包装だと余っても持ち帰れます。1万円以下で「おにぎり50個・お茶10本」など注文できます。

スタッフへの謝礼

スタッフへの謝礼は、最後に割り振ることをおすすめします。

最初に金額を決めて依頼してもよいですが、できればスタッフは受発注関係ではなく共に作り上げる仲間でいて欲しいもの。タダ働きはよくないので一定の謝礼は支払うべきですが、お金のために協力するという間柄ではなく、企画に共感してくれて一緒にイベントを楽しんでくれる仲間を見つけましょう。

スタッフとしては、以下のような役割が考えられます。

- PA

- カメラマン

- ライター

- 受付や誘導

- 映像や照明などの演出

予算を捻出できない役割は、必然的に企画者が担当を兼ねることになるでしょう。特にPAなどは専門分野で企画者が担当できないことも多いことから、予算をきちんと捻出できるように設計しましょう。

謝礼金額は、関係性によってはイベント後に確定させてもよいでしょう。筆者も「申し訳ないけど最低でも●円、集客目標を達成したら●円で相談できないか」とオファーすることもあります。

雑費(予備費)

企画書段階では全ての支出項目を想定することは難しいことから、予備費として雑費を確保しておくことをおすすめします。

進行表の印刷や、ちょっとした備品購入など、準備を進める中や当日急に出費が発生することもあります。全体の5~10%くらいは余裕を持てる収支設計だと安心です。

企画書を作ろう!

他にも企画書に関する記事を書いています。少しでも参考なれば幸いです!

About

このブログ『音楽イベントの作り方』は、音楽イベント企画『orange plus music』が日々執筆しています。自分の好きな「穏やかな音楽」を好きになって欲しいという思いで、2018年よりプラネタリウム・ゲストハウス・演芸場・重要文化財など様々な場所でライブイベントを開催。また本業では会社員としてデジタルマーケティングやクリエイティブ制作の広告代理業にディレクターポジションで関わっています。音楽の場が継続していくために、自らイベントを企画する人が増えることを願って、企画段階から告知、準備、運営、事後まで含めた音楽イベントづくりの豆知識を記事で発信しています。