この記事は、音楽イベントを自分で開催したい!と思っている方へ向けて、大まかな流れの紹介と、より魅力的なイベントを実現するためのポイントについて書いた連載記事です。

新型コロナウイルスの感染拡大により、音楽イベントの数は減ってしまいました。それでも、音楽は心に光を届けてくれるもの。

プラネタリウムやゲストハウスなどで、最大150名規模の音楽イベント企画を開催してきた立場から、今後も小さくてもあたたかい音楽の場・文化の灯が続いていくことを願って、イベントづくりで経験してきたことを記事にまとめて発信することにしました。

全部で9記事あり、今見ている記事は4記事目です。各記事に書いている内容や、どんな人が書いているかは1記事目に書いています。

なぜ告知ビジュアルが大事か

企画と各所へのオファー調整が進んだら、イベントの告知準備へと移ります。

PRの話は次の記事で詳しく触れますが、告知の時はフライヤーなどに使用するビジュアルが重要になります。

初めてイベント情報に触れる時、テキストよりもビジュアルの方が世界観を伝えることができ、興味を持ってもらったり、覚えてもらいやすいためです。

アーティスト写真をそのまま利用する方法もありますが、この連載記事では、コンセプトのあるイベントづくりを大切にしています。なので、そのコンセプトに沿ったオリジナルの告知ビジュアルを用意した方が、イベントで得られる体験が伝わると考えます。

デザインができる方なら自分で作ってもいいですが、そうでない方のが多いはず。その場合は、デザインができる方へ依頼しましょう。

企画者は制作ディレクターになろう

デザイナーやイラストレーターにビジュアルを依頼する場合、イベントの概要はもちろん、作りたいビジュアルのイメージを両者でしっかり共有することが重要です。制作会社のディレクターになりきって取り組んでみてくださいね。

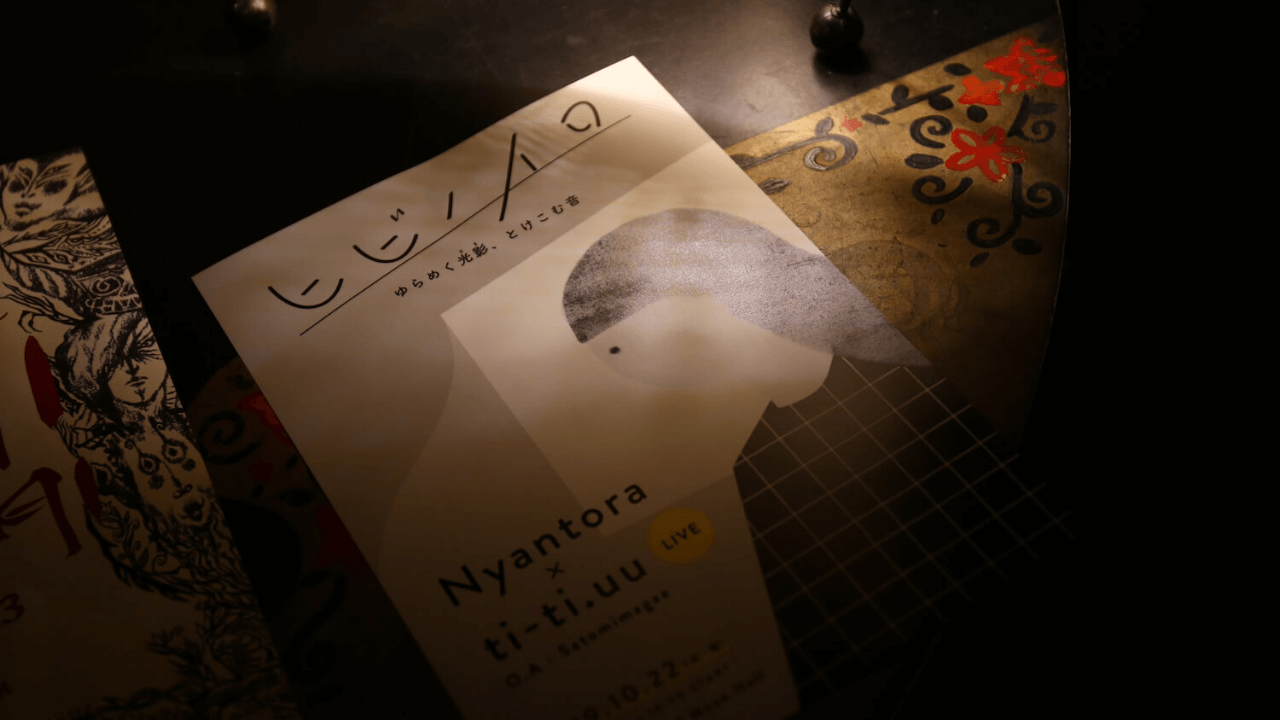

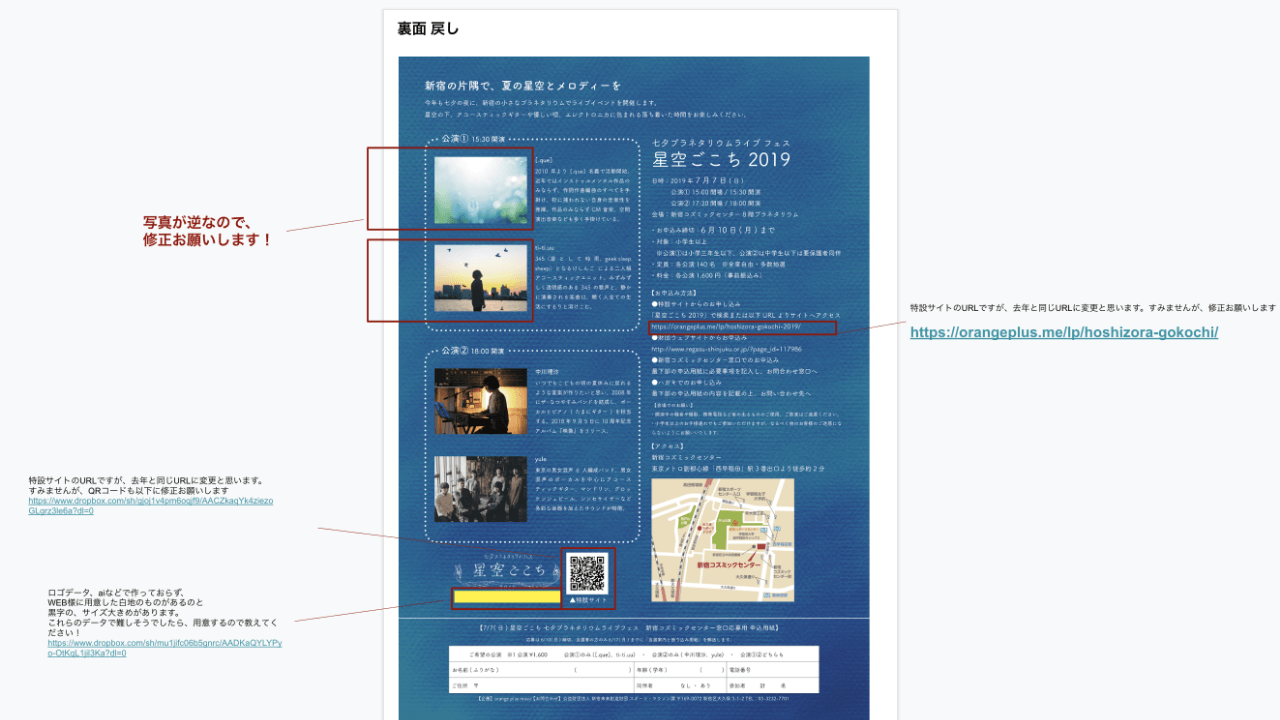

まずはじめに、ビジュアルで一番伝えたいメッセージを言語化しましょう。例えば、プラネタリウムで開催したライブイベント『星空ごこち』では、「星空と音楽でリラックスしたひとときを過ごしてほしい」でした。そのため、「星空」と、「楽器」を描いてもらうことで、星空の下で音楽を聴くイベントであることを、優しいトーンで描いてもらうことで「リラックスできる雰囲気」を伝えたいと思いました。

そうして作っていただいたのが、下記のビジュアルです。

伝えたい印象がひとつの言葉にまとまらないときは、キーワードや箇条書きで示してもよいです。たとえば「かっこいいよりもかわいい」「クールではなくあたたかい感じ」「ライブであることを伝えたいから、楽器とかかな」「星空は満点でロマンチックな感じ!」など。〜〜はOKだけど〜〜はNG、のようにNG例も出すとデザイナー側は作りやすいです。

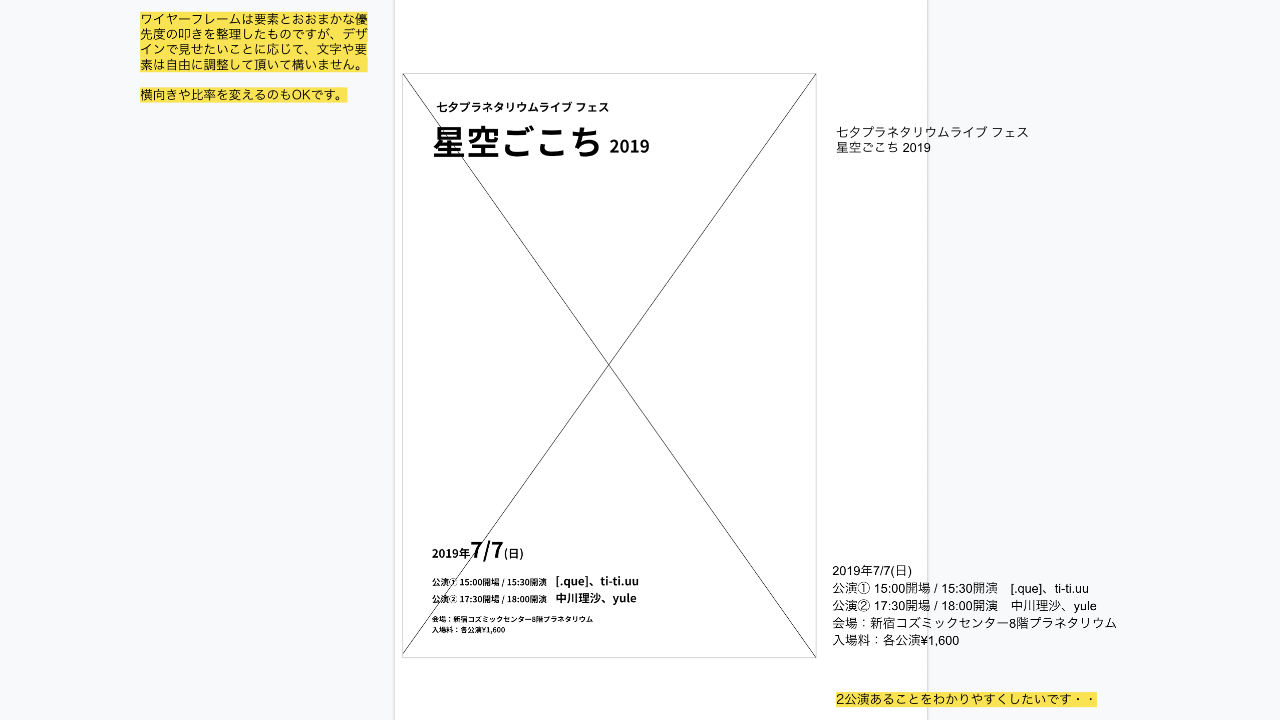

告知ビジュアルの要素を分解していくと、一般的には「メインビジュアル」「イベントタイトル」「出演者、日時、場所などの補足情報」に分けられます。これらのテキストは、企画者側で準備しましょう。この時、簡単な構成図(Webサイトでいうワイヤーフレーム)をGoogleスライドなどで整理してデザイナーにお渡しすると、相手が作業しやすいと思います。

構成案は、白黒で、特別なレイアウトは指定せず、あくまでも情報の優先度が分かる状態にとどめましょう。デザイナーはきっと想像を超えるクリエイティブを生み出してくれるはず。依頼者側は、その想像の余白を最大限に残すために、過度に色やレイアウトに対する指定を固めないようにしましょう。まだテキストが確定していない時は、想定文字数を決めて仮の文章を作りましょう。

色味やトーン、印象など、ビジュアル面のイメージはサンプル画像を何枚か探し、構成案とは別に送るのがおすすめです。Pinterestで「フライヤー デザイン」などで検索すると、いいデザインが多く見つかります。

依頼時は制作スケジュールと謝礼も明示し、必要な場合は打ち合わせをしてイメージを擦り合わせましょう。進め方はデザイナーさんにもよりますが、ラフ案を一度出していただきつつ、一度フィードバックをした上で本番制作をする流れがおすすめです。

フィードバックのコツとしては、論理的であることを心がけましょう。デザイナーは企画者よりもはるかに多くの視点で考えながらデザインを制作しています。主観的で理不尽な戻しはせず、客観的に理由を示せる”意見”として伝え、相手にも納得してもらいながらブラッシュアップを行っていきましょう。

そしてとうとう、ビジュアルの完成です!この瞬間はいつも、「こんなに素敵なデザインになるなんて!!」と感動してしまいます。想像以上の仕上がりになる快感は、癖になりますよ。

フライヤーに掲載する情報は、出演アーティストや会場、スタッフにも確認をとりましょう。名前やプロフィールなど、告知前に間違いのないように修正します。

紙フライヤーやWEBサイトへの展開

完成した素敵なビジュアルは、様々な手段で展開できます。

たとえば、メディアやブログ、SNSなどへの投稿。その場合はサムネイルサイズに合わせた横型の画像を作っておくと便利です。

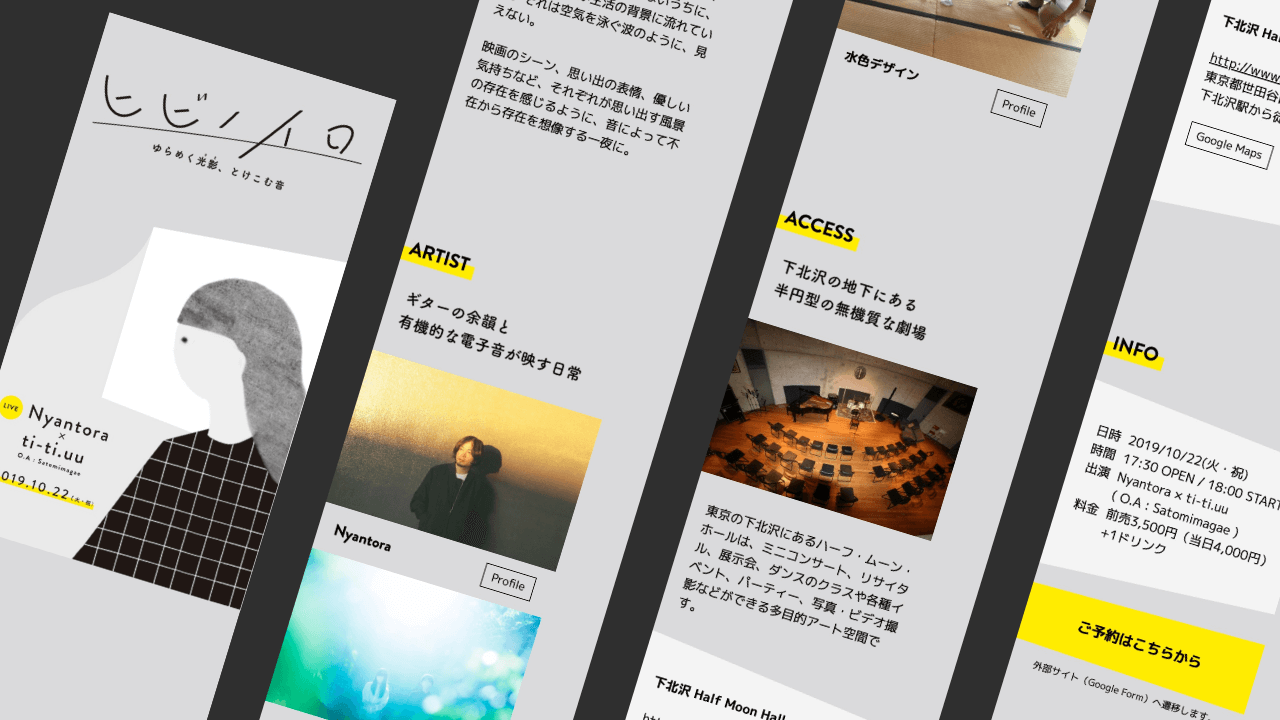

また、イベントの世界観を反映した特設サイトを作る場合、そのメインビジュアルとして利用することもできます。サイトを作るには技術が必要ですが、情報がまとまっていると参加者にとっても非常に便利なので、外注でも自作でも、作る手段があればぜひ作ってみてください。アニメーションなど、サイトならではの形でイベントのコンセプトを表現することもできます。

映像に展開してもいいでしょう。特に、収録ライブなどのオンラインイベントの場合、実際の映像を活用しながら告知CMを作ることで、イベントの雰囲気をより伝えることができます。

2021年に開催したオンライン読書BGMライブ『Music For The Story II』のCM映像。15組の出演者が3組ずつ全五回出演。CMは5本作成した。

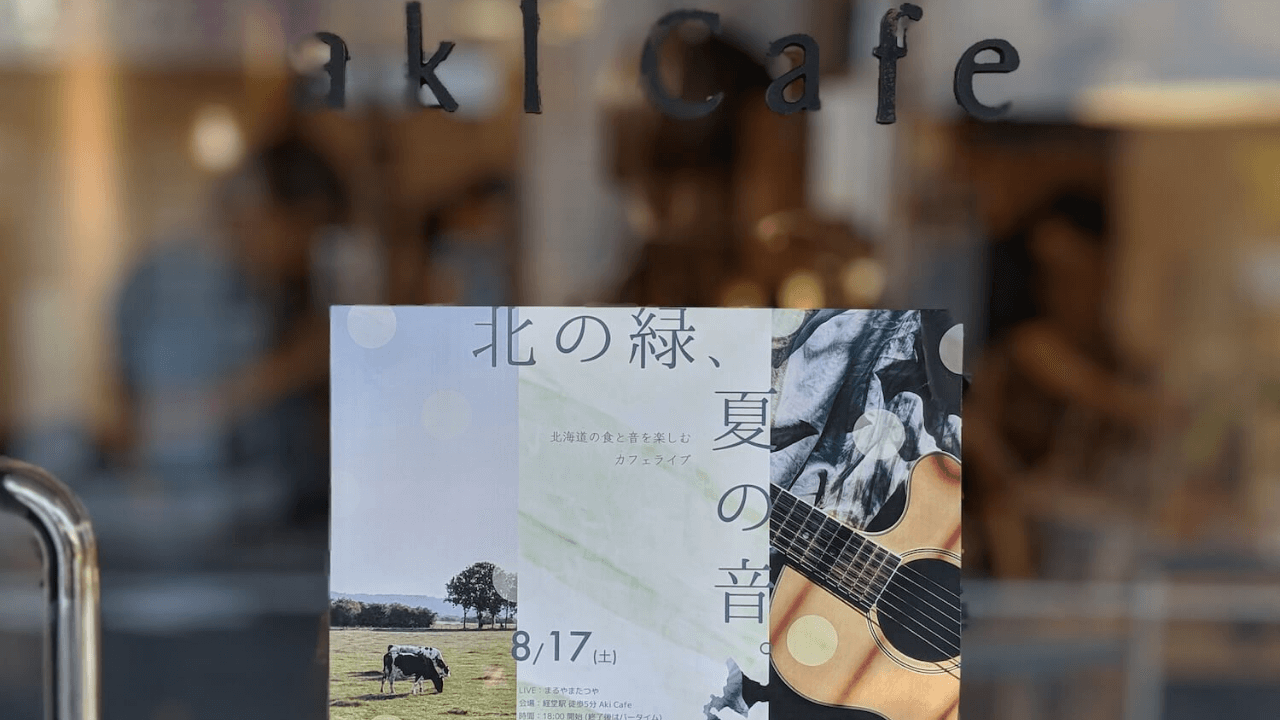

もちろん、紙のフライヤーとして印刷し、会場や親和性のある店舗で配布することも有効です。印刷はプリントパックなどで2000円/200枚ほどの価格でできます。印刷用データの準備が必要なので、デザイナーに依頼する時に印刷用データを作りたい旨相談しておきましょう。

印刷したフライヤーは、イベント当日も入口や会場内に飾ったり、来場者に配るなどの使い方ができます。ビジュアルが色々な場所で目に入ることで、視覚的にもイベントの世界観をつくることができるのです。

その他の記事について

次は、④音楽イベントのPR施策まとめ。無料でできるプレスリリース作成方法について紹介します。

その他の記事についても、以下のリンクから閲覧いただけます。

About

このブログ『音楽イベントの作り方』は、音楽イベント企画『orange plus music』が日々執筆しています。自分の好きな「穏やかな音楽」を好きになって欲しいという思いで、2018年よりプラネタリウム・ゲストハウス・演芸場・重要文化財など様々な場所でライブイベントを開催。また本業では会社員としてデジタルマーケティングやクリエイティブ制作の広告代理業にディレクターポジションで関わっています。音楽の場が継続していくために、自らイベントを企画する人が増えることを願って、企画段階から告知、準備、運営、事後まで含めた音楽イベントづくりの豆知識を記事で発信しています。