この記事は、音楽イベントを自分で開催したい!と思っている方へ向けて、大まかな流れの紹介と、より魅力的なイベントを実現するためのポイントについて書いた連載記事です。

新型コロナウイルスの感染拡大により、音楽イベントの数は減ってしまいました。それでも、音楽は心に光を届けてくれるもの。

プラネタリウムやゲストハウスなどで、最大150名規模の音楽イベント企画を開催してきた立場から、今後も小さくてもあたたかい音楽の場・文化の灯が続いていくことを願って、イベントづくりで経験してきたことを記事にまとめて発信することにしました。

全部で9記事あり、今見ている記事は5記事目です。各記事に書いている内容や、どんな人が書いているかは1記事目に書いています。

イベントPRは企画者の役目

企画やオファーがひと息付き、告知ビジュアルも完成し、さぁイベント情報を告知しよう!となった時、アーティストや会場の広報に頼っては企画者がいる意味がありません。

企画者自身がSNSでフォロワーを多く持っている必要はありません。重要なのは、PRプランを考えることと、企画者自身が無料でもできるPR施策を実施することです。

PRプランを考える:イベントの魅力は何か?

PRプランとは、文字通りPR・広報における作戦です。「誰に、どういうタイミングで、どういう切り口で情報を伝えることで、よりイベントに興味を持ってもらえるか?」というマーケティング発想の考え方や、「メディアにとってネタになる情報は何か?」という広報視点の考え方が必要になります。そのため、コンセプトを考える時の視点とは少し異なります。

例えば『星空ごこち』のコンセプトは「星空と音楽のリラックスタイム」ですが、PR視点では「開催地は新宿」というアクセスのよさや「会場は小さなプラネタリウム」という特異性、「出演者●●の初めてのプラネタリウムライブ」など出演者にとっても特別なライブであることを強調しました。

会場は新宿コズミックセンター8Fにある小さなプラネタリウム 。普段から星空コンサートや一般公開が行われている場所です。

写真は昨年12月のレポートより↓

少人数で穏やかな時間を過ごした「星空ごこち2020 冬のプラネタリウムライブ」イベントレポートhttps://t.co/ebKXo0w4ks pic.twitter.com/X3ZOtXLV0d

— がちゃーん / 石松豊 (@orange_plus_me) January 5, 2021

PR視点で何を訴求すべきかを決めたら、それを告知ビジュアルと一緒に出演者、会場、スタッフに共有します。そうすることで、関係者にもイベント告知により興味を持ってもらえる流れが生まれ、イベント全体でより大きな広報効果へと繋がっていくのです。

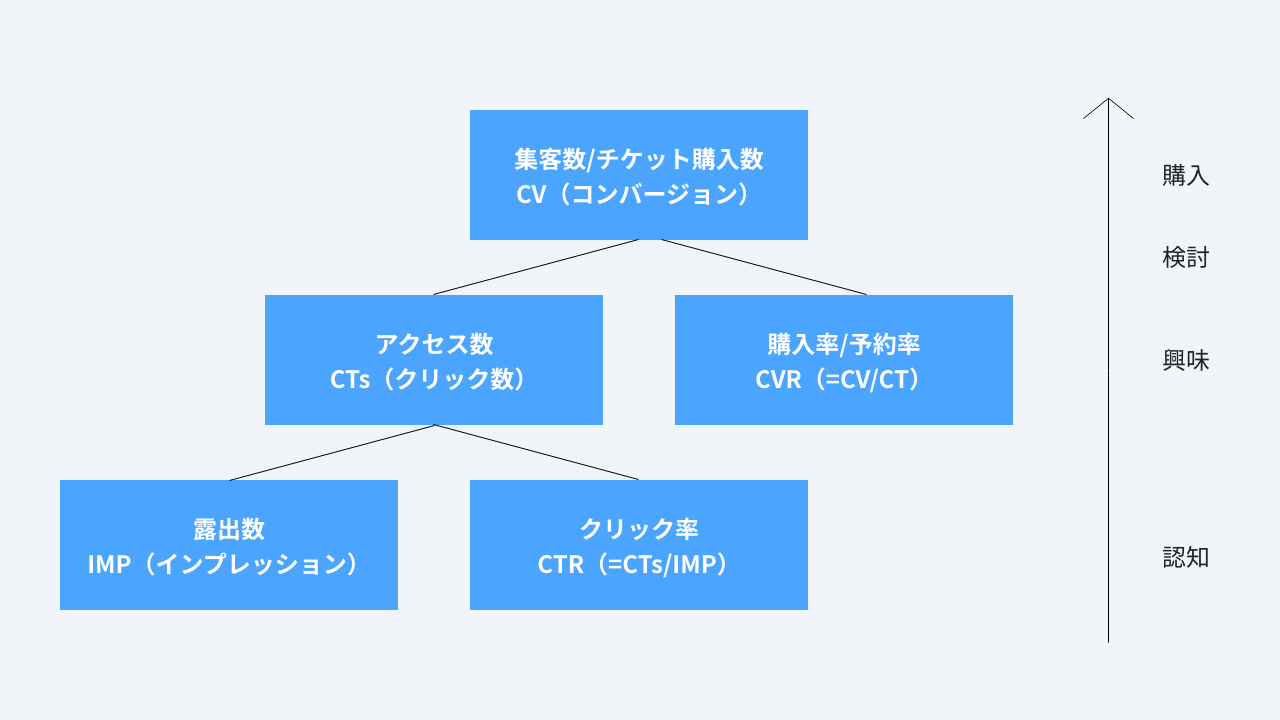

集客数最大化を目的としたロジックツリー

広告代理店や事業会社のマーケティング部門、または広報やメディア編集の仕事に関わったことのある方には身近な話かもしれませんが、イベント企画においてもマーケティング的な視点が重要になってきます。

イベント参加におけるユーザーフロー・消費者行動を、Web広告で使われるロジックツリー的に整理した図が以下になります。伸ばしたいコンバージョンは集客数。チケット購入数や予約数など、イベント当日の参加者につながる数値を増やすことが目的になります。

PRにおいては、より多くの露出(インプレッション)のもと、特設サイトやフライヤーなどイベントの一次情報へのアクセス(クリック)を伸ばすことが求められます。多くの場合は、オンラインでの広報活動がメインとなるでしょう。

この段階で重要なのはクリック率です。ここでいうクリック率は、「情報に触れた人のうち、どれくらいの人が興味を持って(イベントの詳細を知ろうとして)くれたか?」という指標のこと。興味を持ってくれた人が多いほど、集客数は増えます。

そのため、「七夕プラネタリウムライブ」や「ペアチケットあり」など、例えアーティストを知らない人でも興味が持てる情報をPRの中で訴求することが、クリック率を高めるのに重要になってきます。

また、最終目的である集客数(コンバージョン)を伸ばすには、クリック数を増やすことも重要ですが、アクセスしてくれた人がイベントに参加してくれる確率、つまりチケット購入率や予約率(コンバージョン率)を上げることも重要です。既に興味を持ってくれている人の背中を押す段階になります。

「イベントに参加したい!」と思った人がどこから申し込めばよいかがすぐに分かり、チケット購入や参加申し込み時に迷いが生じない、という状態を目指しましょう。

無料でできるPR施策

どんな質の高いイベントでも、ある程度の量を広報しないと、集客数は伸びません。ロジックツリーのはじめの部分、露出(インプレッション)を増やさないと、クリックも増えず、そのため集客数も増えないというロジックです。

しかし個人企画だと、PRに費用を捻出することはなかなか大変です。なので、無料でもできるPR施策をいくつか紹介します。

- プレスリリースを作成し、メディアに送付する

- SNSで連日情報発信する

- (主に友人知人に向けて)DMで直接イベントへお誘いする

- フライヤーを印刷し、会場や雰囲気の合うお店に設置する

その他、例えばKAI-YOUには記事の寄稿ができたり、teketやPeatixなどチケット販売サービスを使うと情報を発信してくれたりなど、無料で実現できる方法は様々あります。

絶対いいイベントだ!と考えた企画が、魅力を表現するクリエイティブや的を得たPRプランとセットになった時、必ずその想いも人に伝わっていきます。たとえ前日までの集客数が少なくとも、ぜひ諦めずに最後までPRを続けてください。その熱量は、出演者や会場、スタッフにも自然と伝わっていき、一緒にPRしてくれるもの。その結果、当日販売で集客目標を達成することもあるからです。

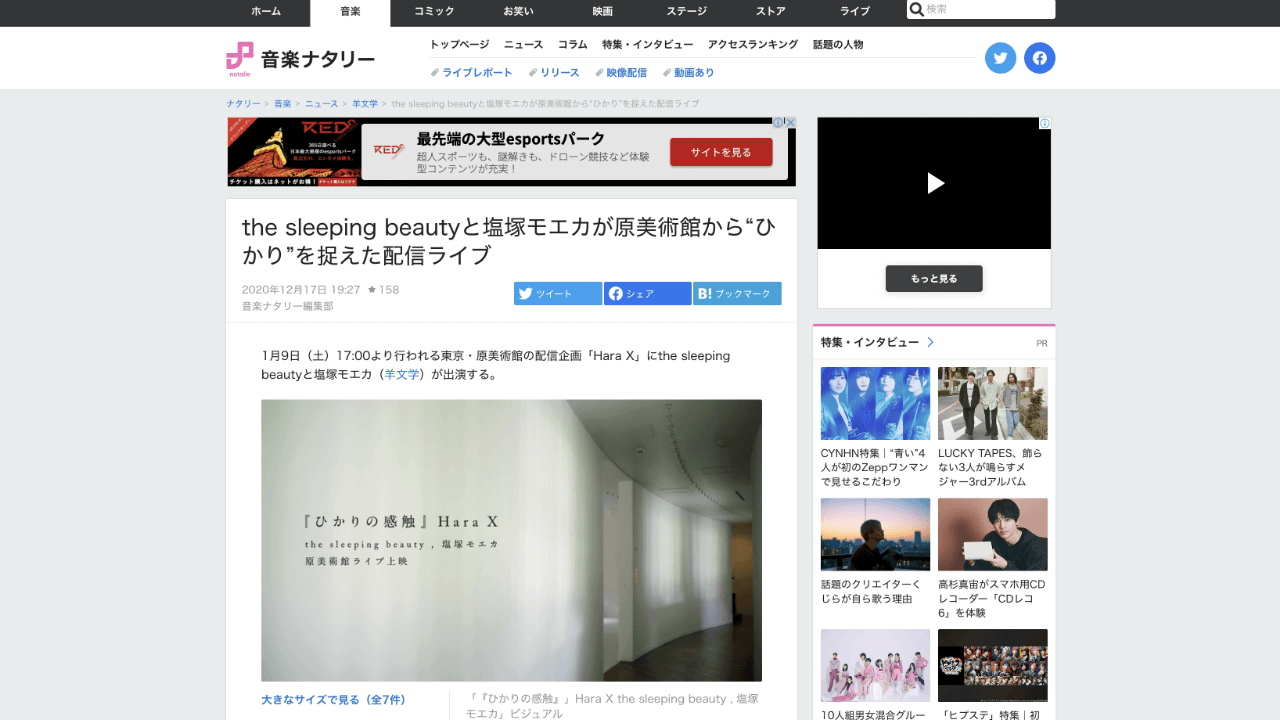

プレスリリースの作成・送付方法

プレスリリースとは、WEBメディア向けに情報をまとめたファイルのこと。画像素材と合わせたプレスキットとして、メディアに送付します。

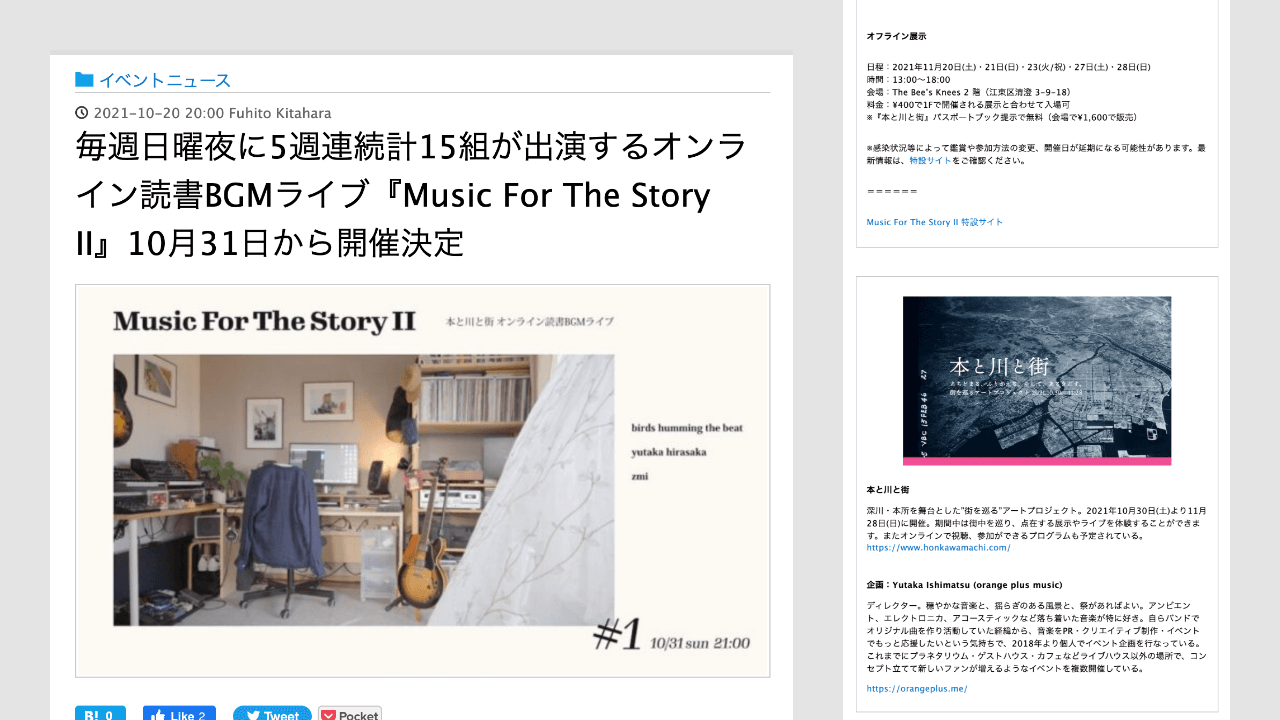

掲載される仕組みはシンプルで、メディア側が載せたい!と思った情報がニュースとして掲載されます。そのため、音楽イベントの場合は基本は音楽メディアに送付します。

送付方法はメディアによって様々ですが、CONTACTフォームや専用アドレスが用意されていることが多いです。送りたいメディアのWebサイトを確認しましょう。

メディア的には、いいニュースはいち早く他メディアよりも情報発信した方がアクセスが集まると考えています。このことから、イベントを告知するタイミング、つまり情報解禁と同時にニュース掲載されることが理想です。情報解禁日時を設定し、遅くても2〜5日前など、事前にメディアにプレスリリースを送付しましょう。

掲載確率としては、掲載されない可能性の方が高いです。メディアには、日々たくさんのリリースが届くためです。しかし、きちんと目に留まり、掲載価値があると感じていただいたネタは掲載されます。

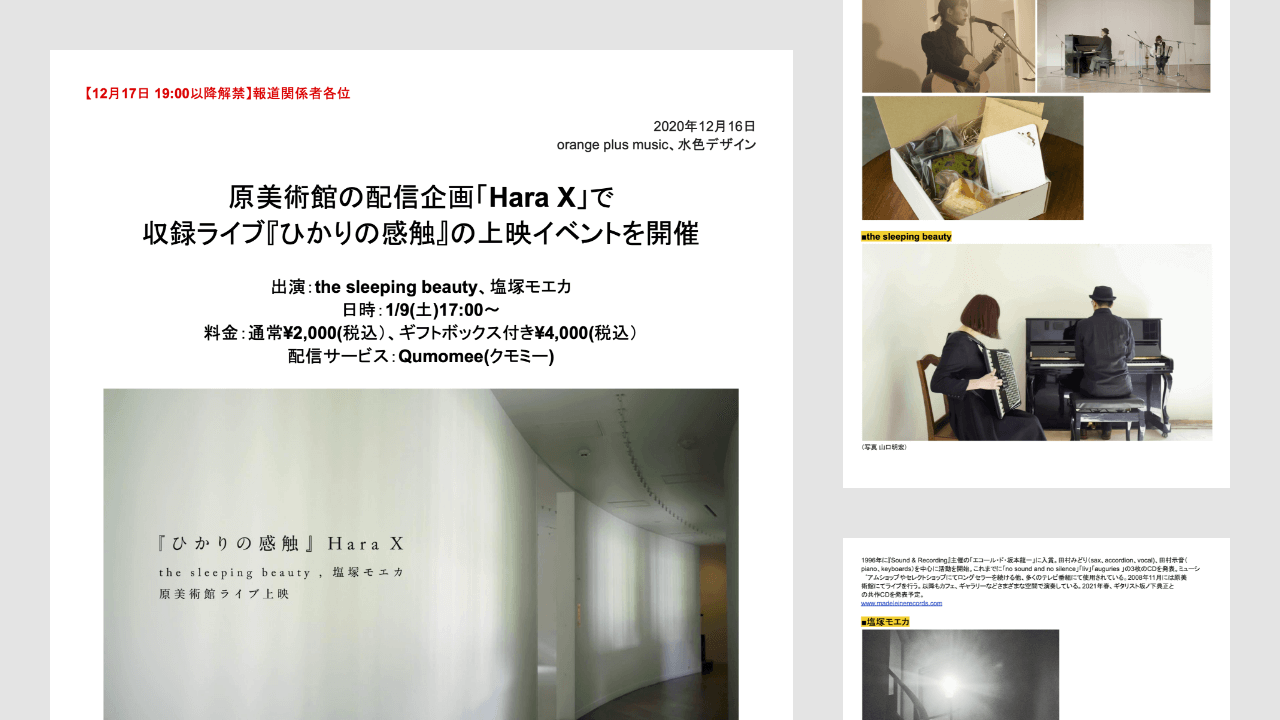

この記事では、プレスリリースの作成方法を簡単に紹介します。まず先に、こちらが実際に送付したプレスリリースの参考例です。

プレスリリースは、GoogleドキュメントかWordで作成しましょう。型は様々あると思いますが、以下の要素は必ず含めるようにしましょう。長くしすぎず、2~3枚分くらいのボリュームに収めることが理想です。

- 情報解禁日時

- 情報発信の主体者

- 連絡先

- イベントの魅力を一言で紹介したタイトル文章

- イベント概要(日時、出演者、会場、料金・・)

画像はWordファイルとは別に、解像度の高い元データを準備しましょう。告知ビジュアル、アーティスト写真、アーティストのプロフィール文章(メモ帳などで.txtファイルにまとめる)などを1フォルダにまとめ、Google DriveのリンクやDropboxのリンクで共有すると便利です。ファイル名は初見の人にも分かりやすいように付け直しておきましょう。

作成したプレスリリースは、PDFにはせずに、閲覧権限を設定したGoogleドキュメントのリンクを送るか、Wordファイルを添付する形で送りましょう。PDFがおすすめでない理由は、コピペ時に濁点が記号として表記されたり改行箇所にスペースが入ったりしてしまうことから、メディア担当者の手間が増えて掲載可能性が低くなるためです。

メールで送る時は、メールタイトルにも引きを作りましょう。音楽イベントであること、体験の特別さ、出演者、解禁日時などを含めます。メール文章も、時間のないメディア担当者が膨大なメールからぱっと開いた時を想像しながら、簡潔で引きのある親切な文章を心がけましょう。

リリース送付したあとは毎回ドキドキします。全然取り上げてくれなかったらどうしよう・・と自分もよく思います。全然ダメな時もありますが、掲載される時は複数掲載されます。しかも、メディアによっては情報を少しアレンジしてくださる時もあり、自分のイベントに時間をかけてくださったことに嬉しくなります。

ここまではプレスリリースの作成と、送付方法の簡単な紹介でした。ちなみに、PR Timesなど有料のリリース配布サービスもありますが、個人的にはおすすめしません。なんとなく露出できた感じの数値はでてきますが、実際のターゲットに届きづらいのではないか・・費用対効果的に合わないかも・・という肌感を持っています。

プレスリリースは、基本的には、イベント開催決定!というタイミングで一度リリースを打ちますが、中規模以上のイベントだと、出演者解禁を段階分けするなどで数回リリースを打つこともあります。PRプランとしても、話題の波を何回か作れるとより多くの露出が狙えることから、イベント後も含めて数回のリリースを計画することも多いです。

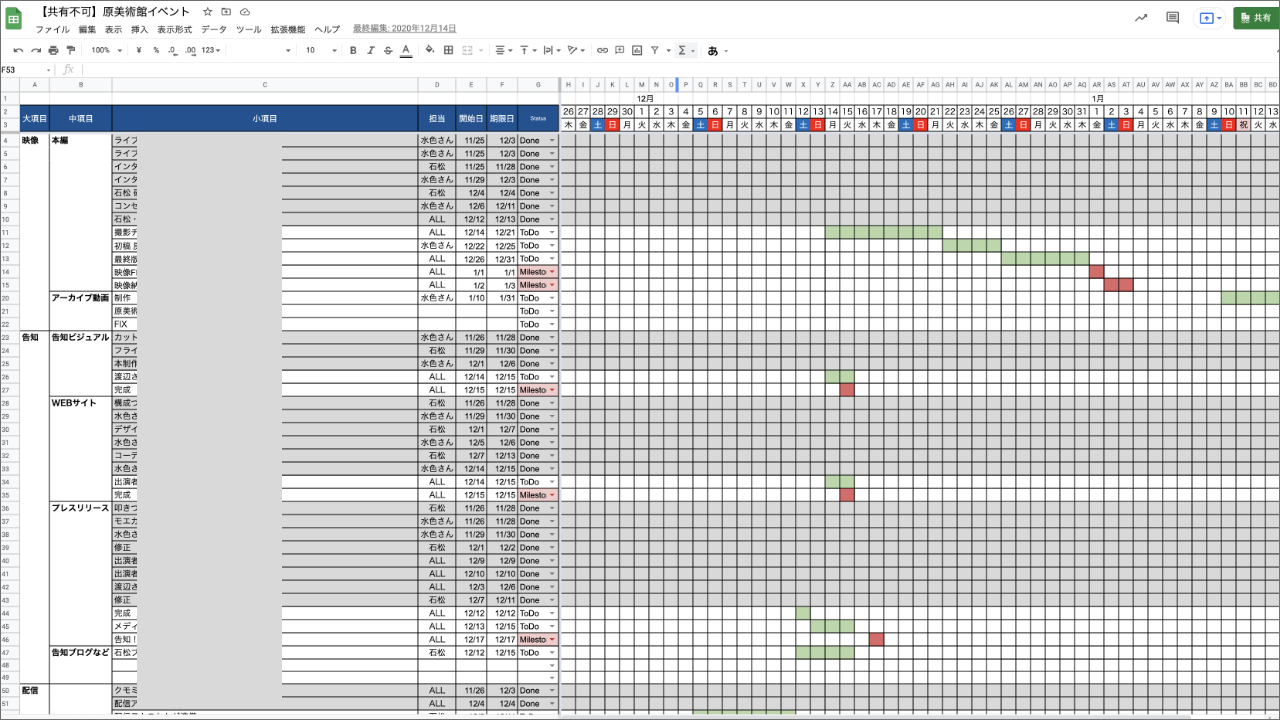

イベント企画におけるスケジュールの考え方

PRに関連して、音楽イベント企画におけるスケジュールの考え方について少し触れます。

企画やオファー、当日までの準備にも時間がかかりますが、告知準備にも時間がかかるものです。

もちろん企画から実施まで1ヶ月!という短期決戦的な開催方法もあると思いますが、自分の場合は開催1ヶ月〜1ヶ月半前に告知することが多かったです。つまり、企画はその1〜2ヶ月前から動いているため、ひとつのイベントに2~4ヶ月くらいかけている計算になります。

ちなみにオンラインイベントの場合は、1〜2週間前に告知することもありました。この場合、イベント後にアーカイブとして動画を見られる期間をつくり、イベントが単発で終わらず、参加者が好きなタイミングで楽しめるように工夫していました。

イベント企画の準備は、普段の仕事の合間の時間、主に平日の夜や土日に進めることになると思いますが、告知前や本番前はよりバタバタするもの。できるだけ余裕を持って計画し、前倒しで動けることは動いていくと、当日のイベント体験をどう深めるか考える時間を多く作ることができます。

ツールとしては、Googleスプレッドシートを使ってガントチャートと呼ばれるスケジュール表をつくると、タスクの漏れなく進められるのでおすすめです。

その他の記事について

次は、⑤音楽イベントで当日来場者の体験をより深める運営方法について紹介します。

その他の記事についても、以下のリンクから閲覧いただけます。

About

このブログ『音楽イベントの作り方』は、音楽イベント企画『orange plus music』が日々執筆しています。自分の好きな「穏やかな音楽」を好きになって欲しいという思いで、2018年よりプラネタリウム・ゲストハウス・演芸場・重要文化財など様々な場所でライブイベントを開催。また本業では会社員としてデジタルマーケティングやクリエイティブ制作の広告代理業にディレクターポジションで関わっています。音楽の場が継続していくために、自らイベントを企画する人が増えることを願って、企画段階から告知、準備、運営、事後まで含めた音楽イベントづくりの豆知識を記事で発信しています。