この記事では助成金/補助金編として、助成金/補助金の申請用企画書でよく必要になる項目の記載方法について紹介します。

「価値」の説明が必要

助成金/補助金は、音楽イベント開催に対して金銭的支援を行うもの。お金を頂く上で、一定の審査があります。

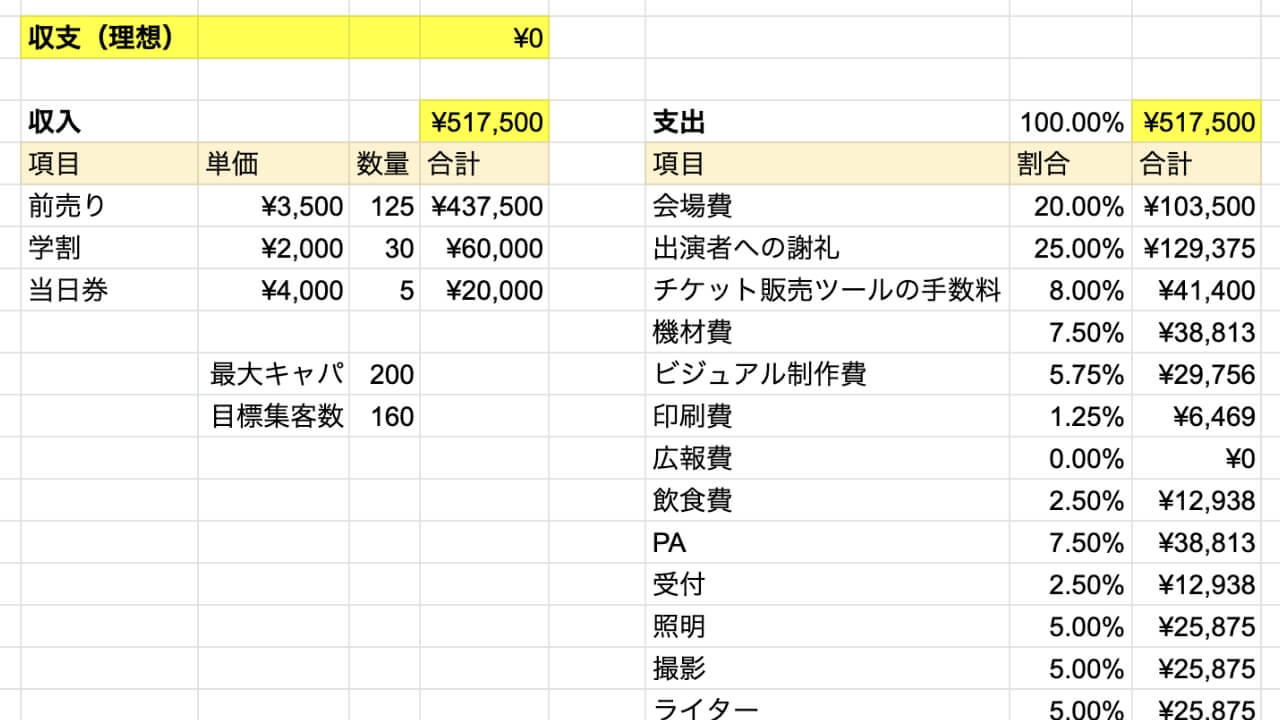

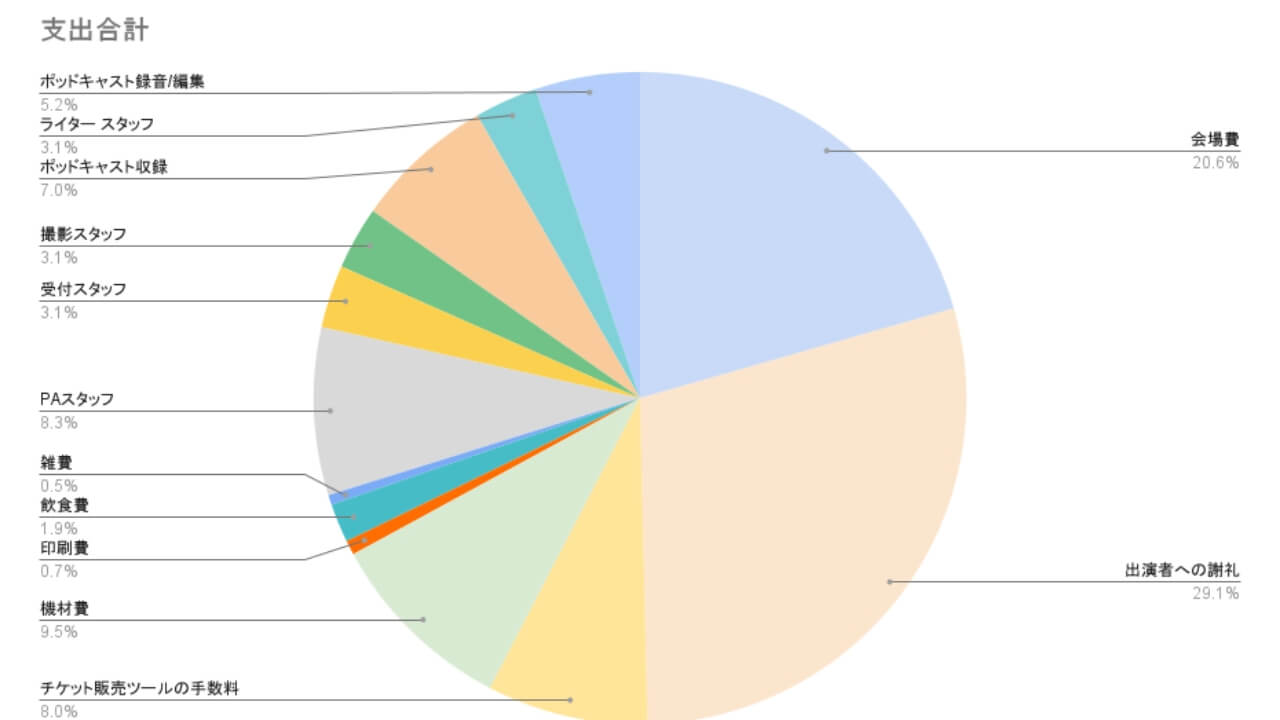

助成金/補助金の目的ごとに審査基準は変わりますが、これまでの記事で紹介してきたようなプロフィールや実績、企画内容や収支などの内容は変わらず含まれることが多いでしょう。

大きな違いとしては「なぜそのイベントにお金が必要か」という問いに対して、自分のイベントの「価値」を様々な視点で説明する必要があります。この意義をどう説明するかについて「3つの価値」で紹介します。

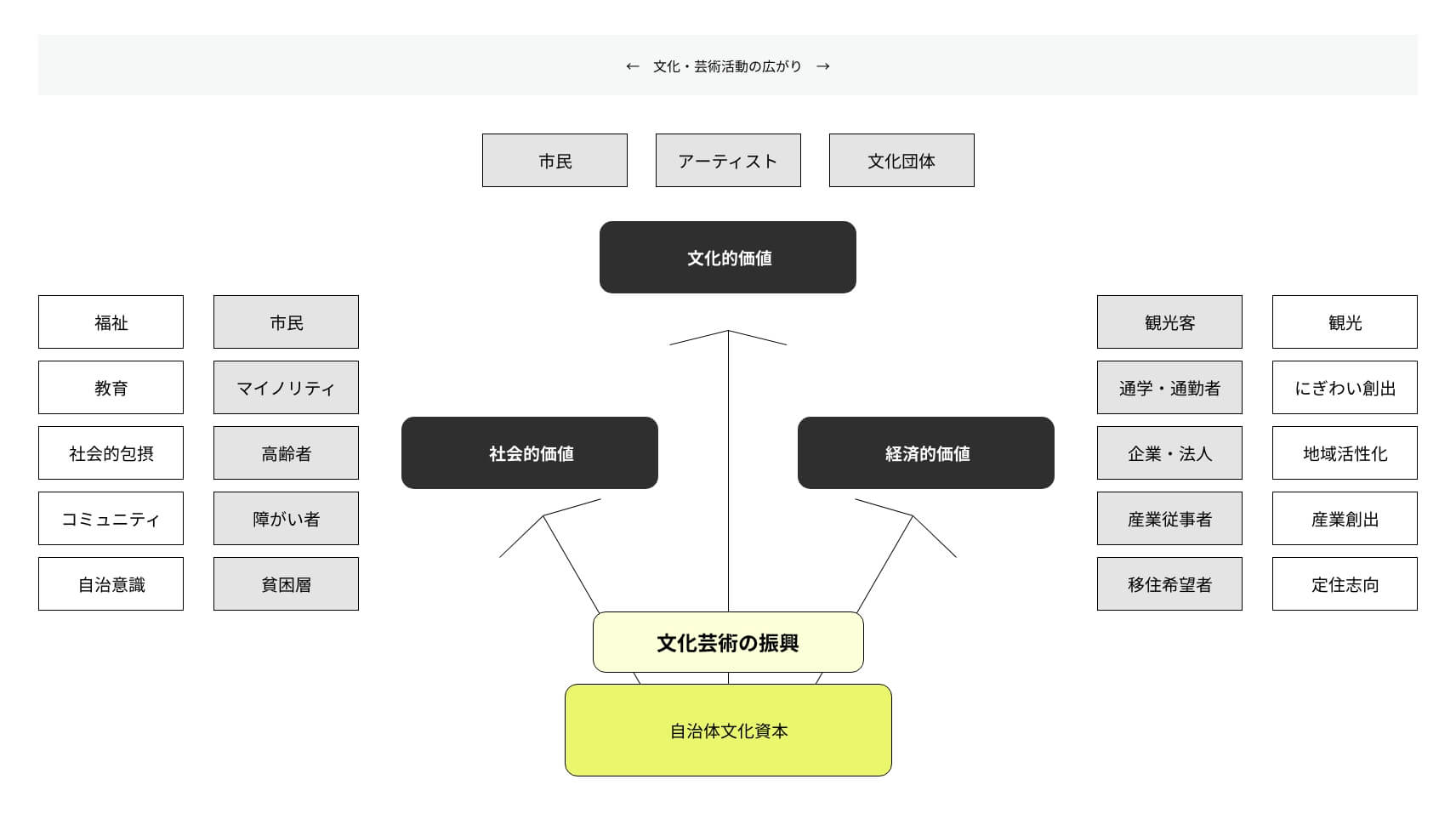

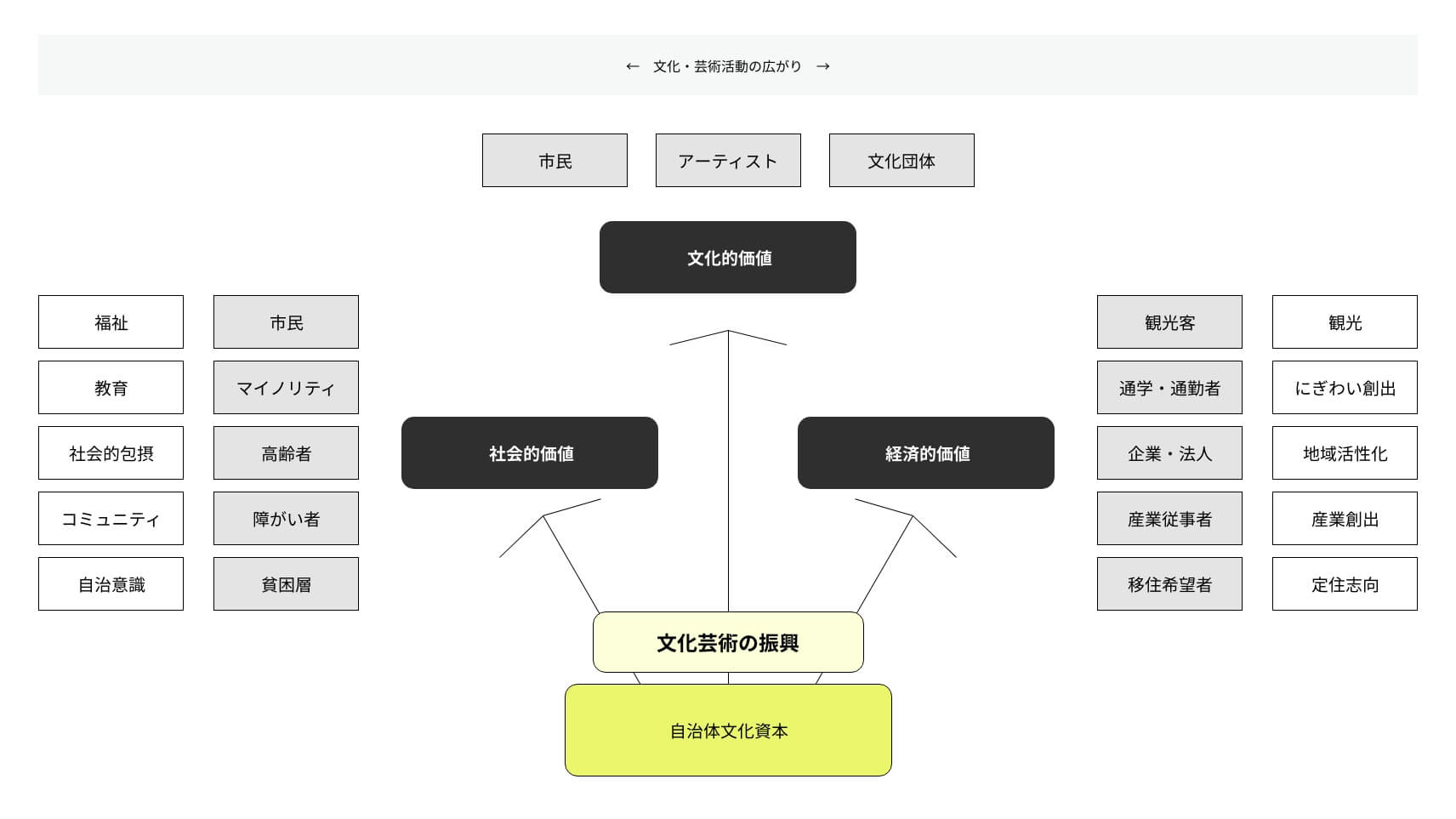

3つの価値:文化的価値・社会的価値・経済的価値

音楽イベントの価値を説明するとき、文化的価値・社会的価値・経済的価値の3つの価値に分けることができます。

これは筆者も参考にしている本『自治体文化行政レッスン55』にも記載があった整理方法です。

助成金/補助金によって、説明が重要になる価値は変わってきます。また企画するイベントによっても持っている価値が違います。自分のイベントが持っている価値を見つめ直し、言語化していくことが大切です。

文化的価値

最も説明しやすい価値は文化的価値でしょう。音楽イベントの企画者は「このイベントはやるべき!」と思っているから企画しているはずです。音楽文化における自分のイベントの価値を説明しましょう。

「本事業が当該分野又は芸術文化全体の中でもつ意味を説明してください」という質問項目を実際に出しているアーツカウンシル東京では、以下のような審査基準を設けています。

ア 革新性・独創性

アーツカウンシル東京 東京芸術文化創造発信助成 公募ガイドライン

・表現の基盤があり、先人の業績や歴史を学び批評的に捉え、革新・更新する意志がある。

・表現手法や表現形式、活動形態、テーマやコンセプトに先見性や斬新な発想があり、新たな芸術創造につながる。

・社会に対する新たなアプローチや他分野・異業種との協働を通じて、芸術の新しい価値創造を目指している。

・芸術団体や芸術家が独自の表現を追究することの中に、普遍的な価値が見いだせる。

・企画やプログラミングに専門的な知見が活かされている。

イ 影響力・波及力

・他の芸術団体や芸術家の関心を集め、当該分野を活性化させる力がある。

・国内外において広く価値が認められ共有される活動である。

ウ 国際性

・国際的な場における高い評価が期待され、牽引力がある。

・海外の芸術団体や芸術家との双方向的な創造の場を創出している。

・普遍的な問題意識・観点から芸術文化の価値を捉え、国境を越えた意義を導いている。

・地域や共同体の文化的特色を基底とする芸術創造を世界的な文脈に位置づけ、国際的に発信している。

エ 将来性・適時性

・将来の構想や長期的展望があり、今後国内外での活躍や発展が期待される。

・芸術団体や芸術家にとって、キャリアの節目や転機となる活動である。

・テーマや手法に今日性・同時代性がある。

筆者が企画しているプラネタリウムライブ『星空ごこち』であれば、以下のような観点で文化的価値を説明します。

- 特別な体験:都会で小規模のプラネタリウムライブ

- アーティスト支援:個人で活動しているアーティストに、新しい表現活動を提供

- マイナージャンル支援:プラネタリウムをきっかけに、普段聴かない新しい音楽ジャンルに出会う機会をつくる

- 波及力:個人企画のプラネタリウムライブを6年続けている

- 同時代性:忙しく自分を見失う情報過多社会において、穏やかにリラックスできる時間を提供

- コロナ禍:音楽イベントの灯を消さないためにイベントを開催

これが正解!という回答はありません。自分のイベントの価値をどうすれば相手に理解してもらえるかを考えながら、複数の視点で説明しましょう。

社会的価値

文化的価値に比べて、説明しづらいのが社会的価値です。社会という概念は広く大きいため、価値の言語化が難しいです。また「自分のイベントに社会的価値なんてない・・」と思うこともあるでしょう。

例えば「地方で開催したイベントに参加することが、過疎地域の活性化に繋がる」というのは社会的価値です。こうした「イベント体験が社会支援になる」場合は、直接的で分かりやすい社会的価値となります。

また「収入の5%を難民問題の解決に向き合うNPOに寄付する」場合は、「イベント収益が社会支援になる」という形の社会的価値と言えるでしょう。しかし、普通の音楽イベントでは直接的な社会的価値の説明は難しいでしょう。

そこで、「イベント後に、日々の生活が少し変わる」という、間接的な社会的価値で説明できると筆者は考えています。どんなイベントも、来場者に変化を与えているはずです。

それぞれの日常の些細な変化の積み重ねが、社会全体を変えるもの。例えば、エコバックも20年前には持っている人はほとんどいませんでしたが、今では当たり前のように使うようになり、プラスチック袋に対する意識も変化しています。

世界や社会の構成員である私たちが、世界の見方や日常の行動の仕方を変えていくことが最も大きな影響を与えるのです。

ソーシャル・プロジェクトを成功に導く12ステップ

筆者が企画しているプラネタリウムライブ『星空ごこち』であれば、以下のような観点で社会的価値を説明します。

- 変化:普段聴かない”穏やかな音楽”に出会い、日常でも聴くようになることで、少しだけ優しい気持ちで日々を過ごせるかもしれない。

- チケット代:通常よりも安い価格で開催し、幅広い来場者の参加機会を提供

- 来場者:こどもからお年寄り、車椅子の方など開かれた市民への文化鑑賞機会を提供

- 教育:星空解説を間に挟むことで、星への興味促進という「新たな生涯学習の場」へ

- 都市文化:大都会新宿に癒しの場を提供

経済的価値

芸術文化を支援する助成金/補助金で、経済的価値を求められる場合は少ないでしょう。そもそも芸術文化の価値を資本主義における対価に当てはめることが”正しく”ないと筆者は考えています。簡単に言うと、無料のライブも1万円のライブも、その感動は等しくあるということです。

重要なのは、自分のイベントが持つ”できる範囲の”経済的価値を考えることです。以下のような視点は説明しやすいでしょう。

- 地域活性:イベントがあることで、来場者が会場近隣の飲食店などに経済貢献をする

- 移住促進:イベントによって初めてその地を訪れることで、移住対象の選択肢が広がる

- 官民連携:公共スペースを民間事業者が入ることで、有効活用するモデルをつくる

- 企業連携:スポンサーとして企業が入ることで、経済資本を芸術文化へ還元する流れをつくる

企画書を作ろう!

他にも企画書に関する記事を書いています。少しでも参考なれば幸いです!

About

このブログ『音楽イベントの作り方』は、音楽イベント企画『orange plus music』が日々執筆しています。自分の好きな「穏やかな音楽」を好きになって欲しいという思いで、2018年よりプラネタリウム・ゲストハウス・演芸場・重要文化財など様々な場所でライブイベントを開催。また本業では会社員としてデジタルマーケティングやクリエイティブ制作の広告代理業にディレクターポジションで関わっています。音楽の場が継続していくために、自らイベントを企画する人が増えることを願って、企画段階から告知、準備、運営、事後まで含めた音楽イベントづくりの豆知識を記事で発信しています。