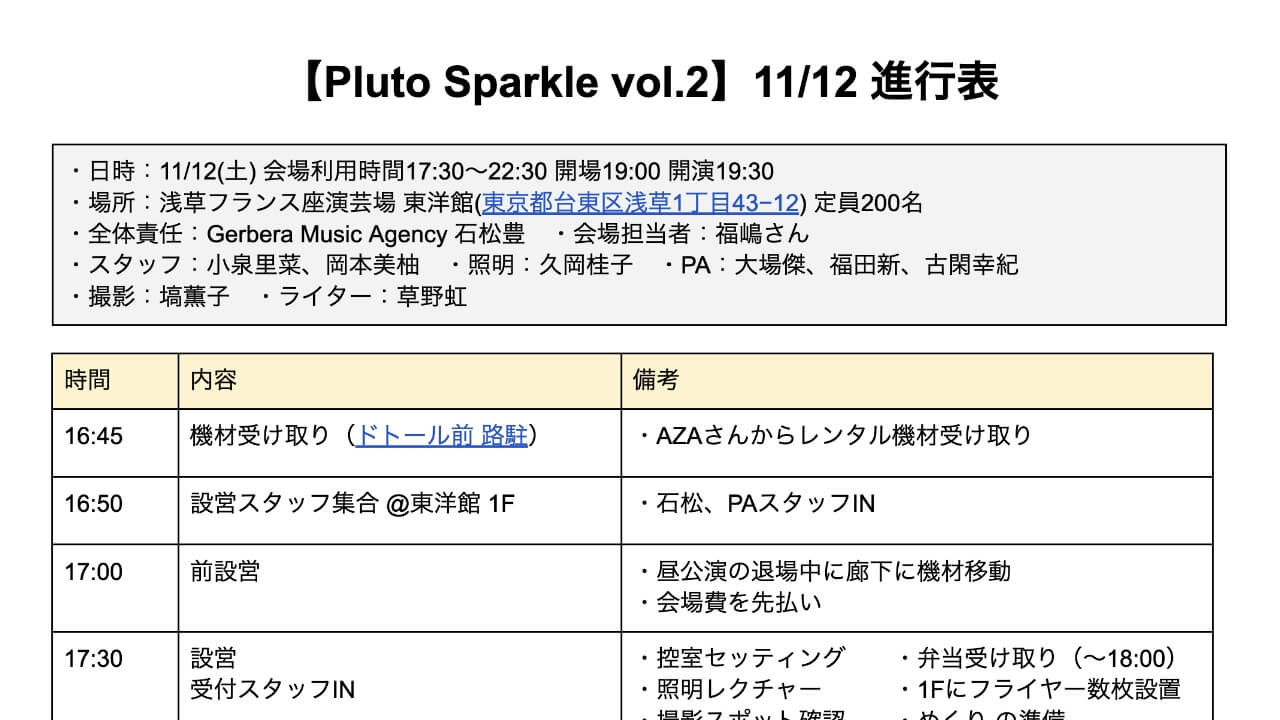

企画した音楽イベントの準備を進めていく中で、当日のタイムスケジュールを整理するでしょう。

このとき「進行表」という形で全体の流れをまとめると便利です。この記事では、進行表を準備するメリットを紹介します。

イベントの流れが分かる

会場を借りて開催するイベント。設営開始と撤収時間が決まっている場合が多いでしょう。

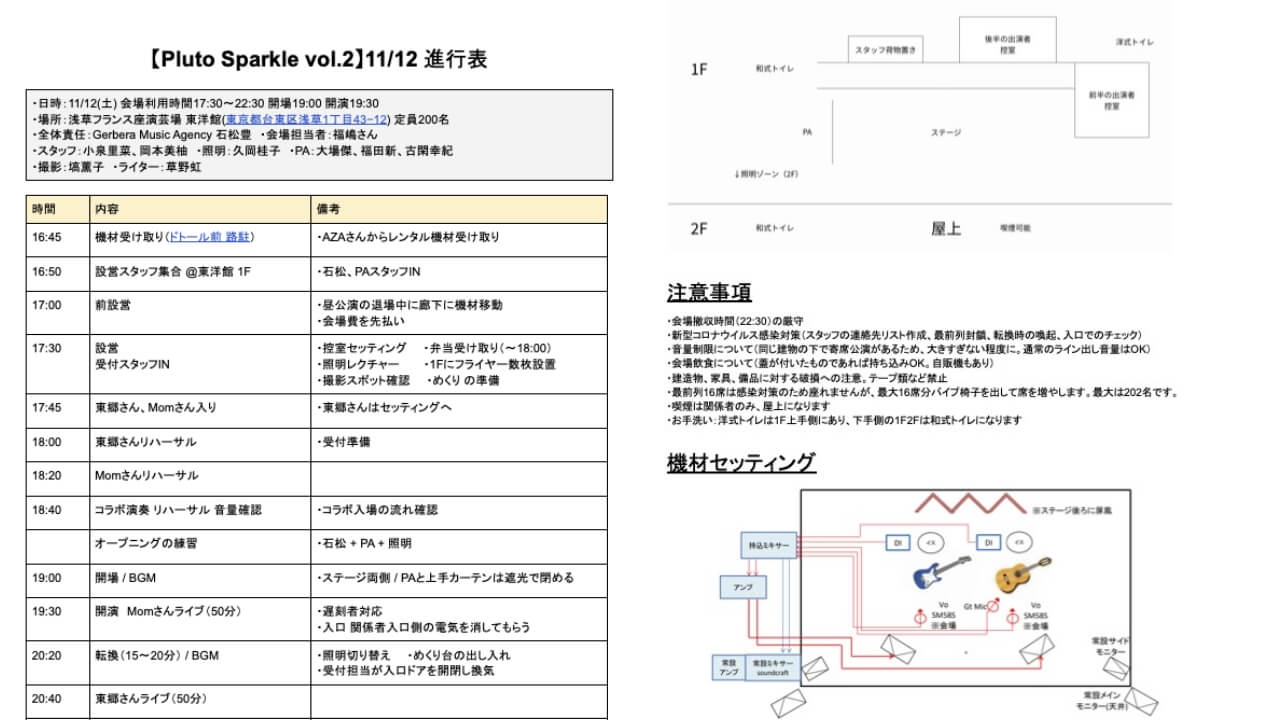

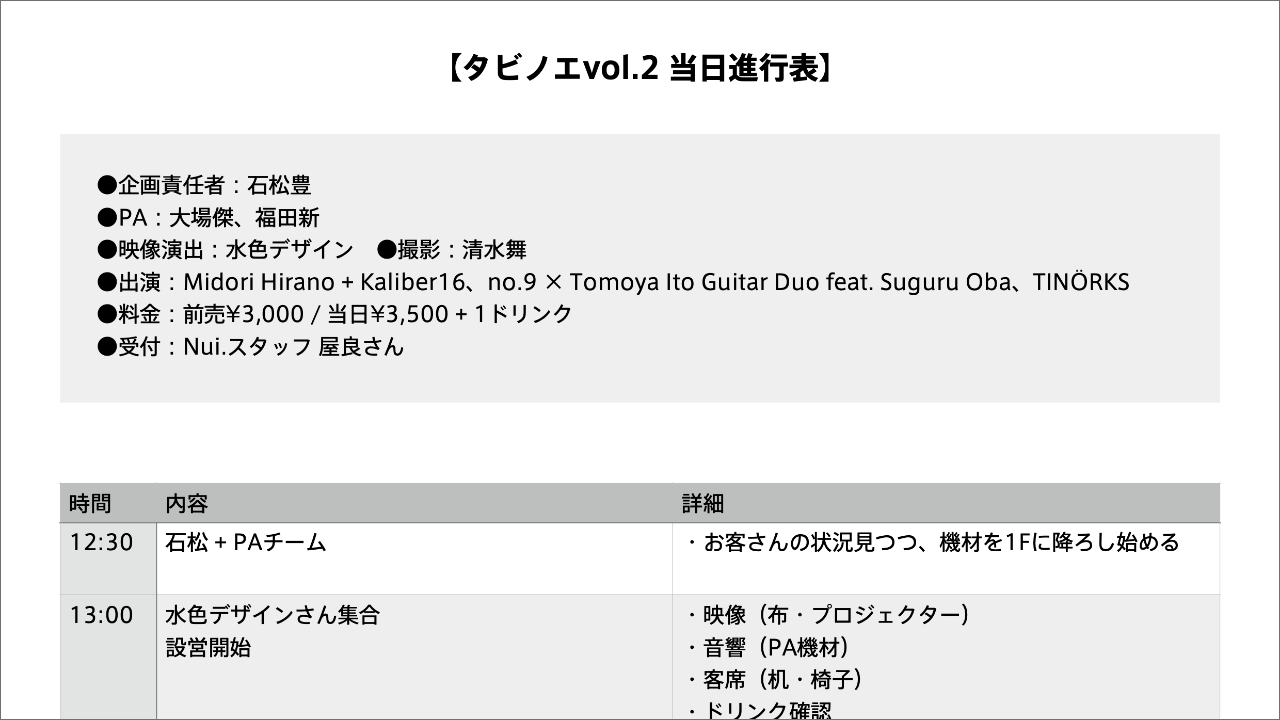

設営から、リハーサル、開場、開演、片づけ、撤収まで、それぞれ時間をどれくらい使えるかを事前に決めておく必要があります。ふわっとしたまま当日を迎えると、時間オーバーで延長料金がかかってしまった!なんてこともあるでしょう。

事前に進行表を作ることで、イベント全体の流れを明らかにすることができ、無理のないタイムスケジュールを立てることができます。

各自の動きが明らかになる

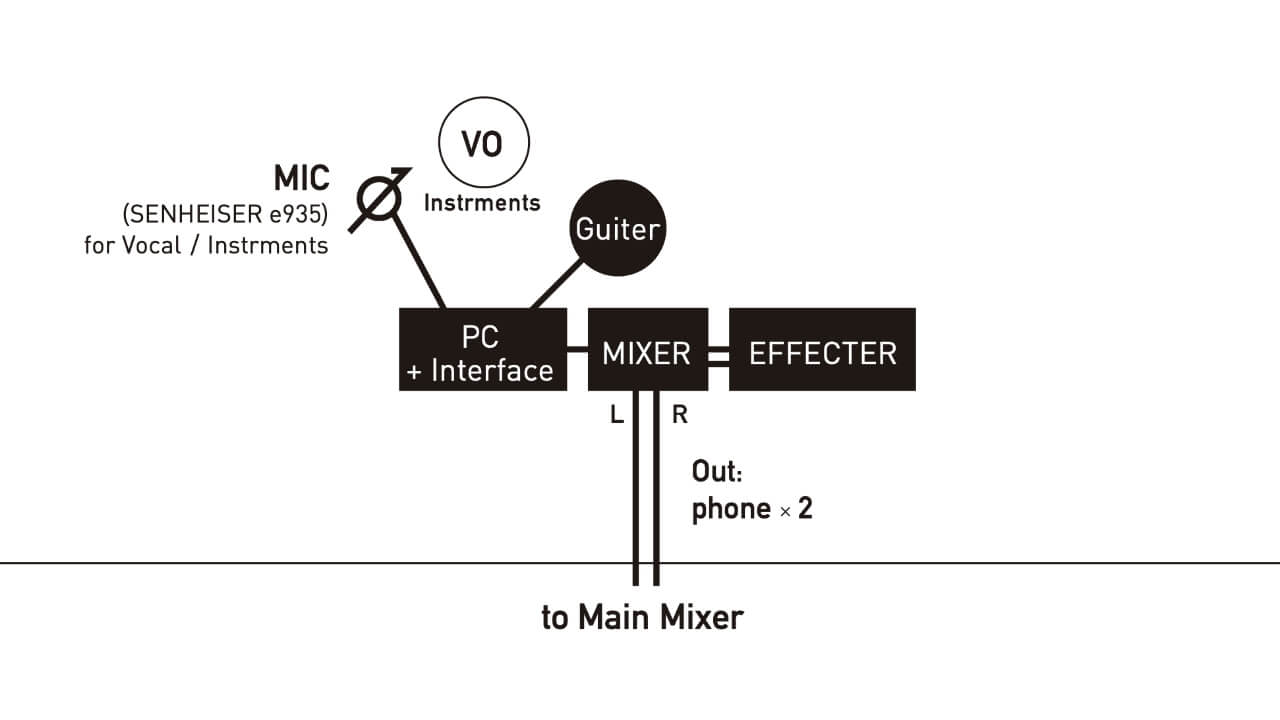

出演者、PA、受付スタッフなど、イベントは複数人で成り立っているはず。企画者は、それぞれにいつ何をして欲しいかを伝える必要があります。

進行表を作ることで、各自の現場入り時間や準備をするタイミングを明らかにし、当日に慌てずとも各自が次の行動へ移ることができます。

演奏時間を詳細に決められる

具体的に進行表をつくることで、細かい演奏時間を決めることができます。

「40分くらい」と思っていたところを「45分までは可能」と言い切ることができることで、アーティスト側で演奏曲を一曲足してくださるかもしれません。

また当日にアンコールや突然のセッションなどが起きたとき、全体のタイムスケジュールを把握していれば、予定外のパフォーマンスも余裕を持って見守ることができ、来場者をより満足させることに繋がります。

印刷して配布できる

タイムスケジュールを最も見ることになる当日。会場のあちこちに貼ったり、各自に配布したりと、印刷できる資料をつくっておくと便利です。

控室や設営中のステージ、受付などに設置し、関係者がいつでもイベントの流れを確認できるようにしましょう。

進行表を作ろう!

他にも進行表に関する記事を書いています。少しでも参考なれば幸いです!

About

このブログ『音楽イベントの作り方』は、音楽イベント企画『orange plus music』が日々執筆しています。自分の好きな「穏やかな音楽」を好きになって欲しいという思いで、2018年よりプラネタリウム・ゲストハウス・演芸場・重要文化財など様々な場所でライブイベントを開催。また本業では会社員としてデジタルマーケティングやクリエイティブ制作の広告代理業にディレクターポジションで関わっています。音楽の場が継続していくために、自らイベントを企画する人が増えることを願って、企画段階から告知、準備、運営、事後まで含めた音楽イベントづくりの豆知識を記事で発信しています。