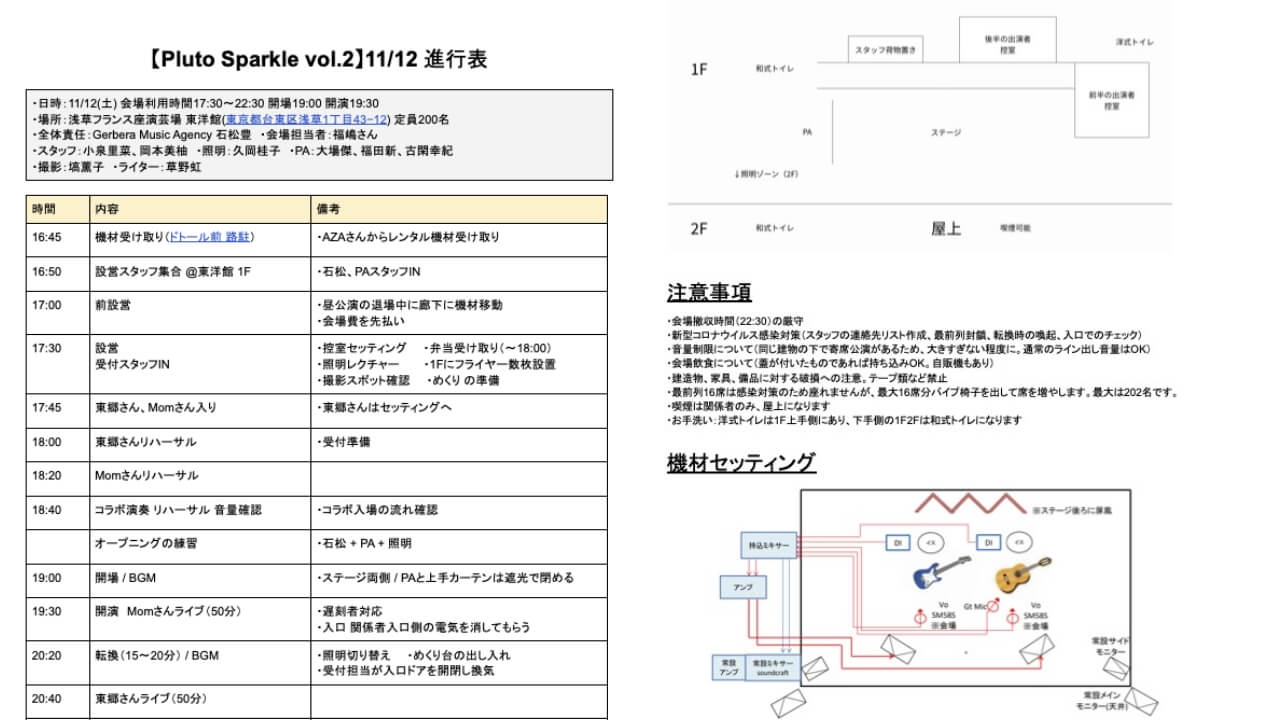

企画した音楽イベントの準備を進めていく中で、当日のタイムスケジュールを整理する資料である「進行表」。

この記事では、進行表の書き方や、より当日の運営がスムーズになるための工夫を紹介します。

基本の書き方

進行表は、GoogleドキュメントやPages、Wordなど文書作成ソフトで作るとよいでしょう。イベント当日にA4サイズで白黒印刷できるファイルサイズにしましょう。

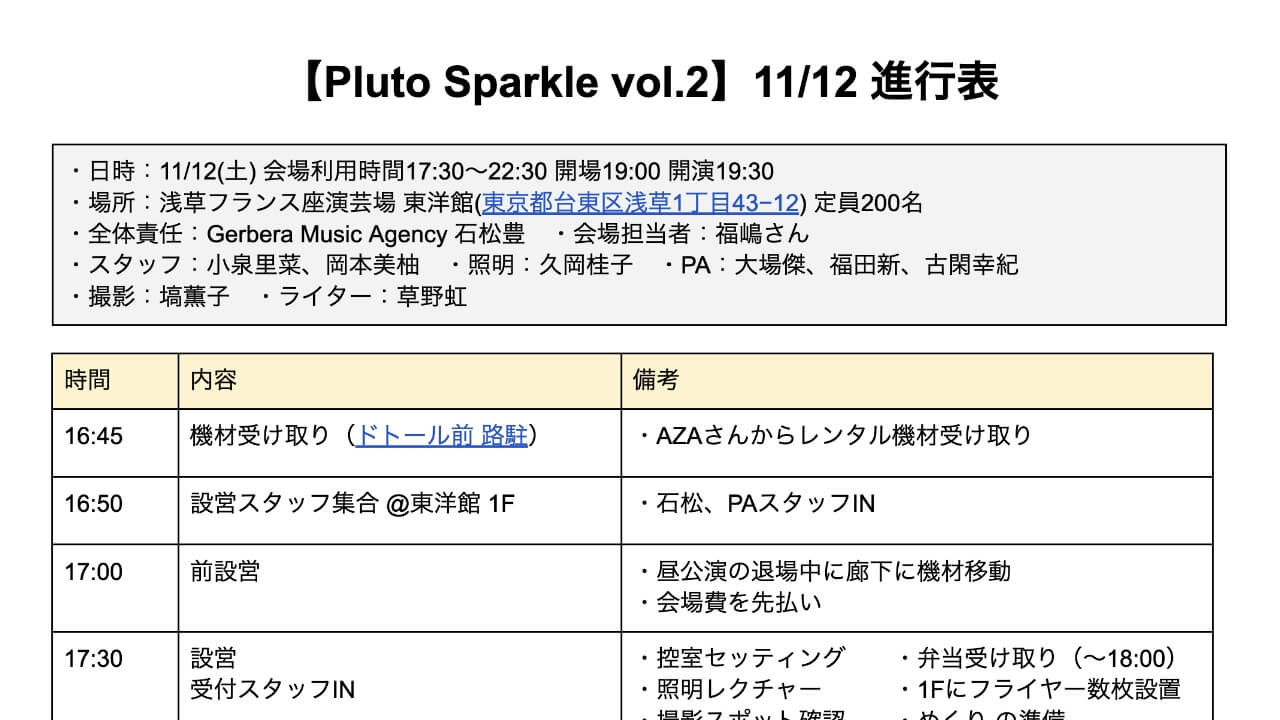

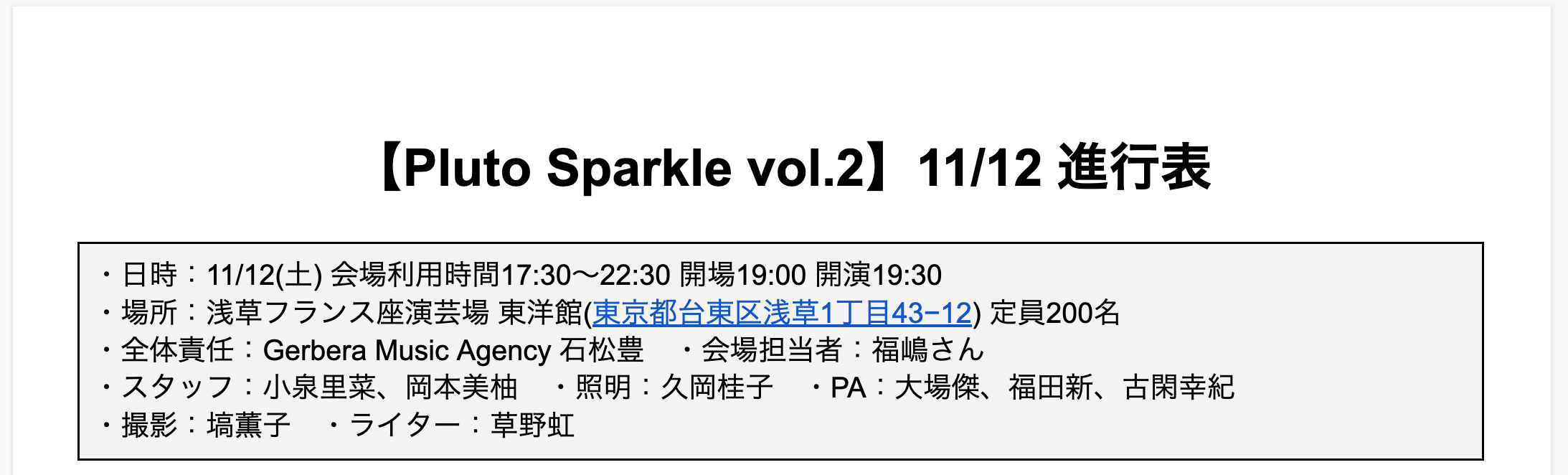

イベントの基本情報

イベント名や日時、会場などの基本情報を載せましょう。

ファイル名にイベント名を含めても、印刷すると表示されなくなってしまいます。「何のイベントか」と「進行表であること」が分かるようにしましょう。

スタッフ・連絡先

イベント制作スタッフの情報を載せましょう。

どういう役割のスタッフが何人いて、困ったら誰に相談すればいいかが分かるように記載します。特に企画者は様々な問い合わせが集まることから、電話番号を載せるようにしましょう。

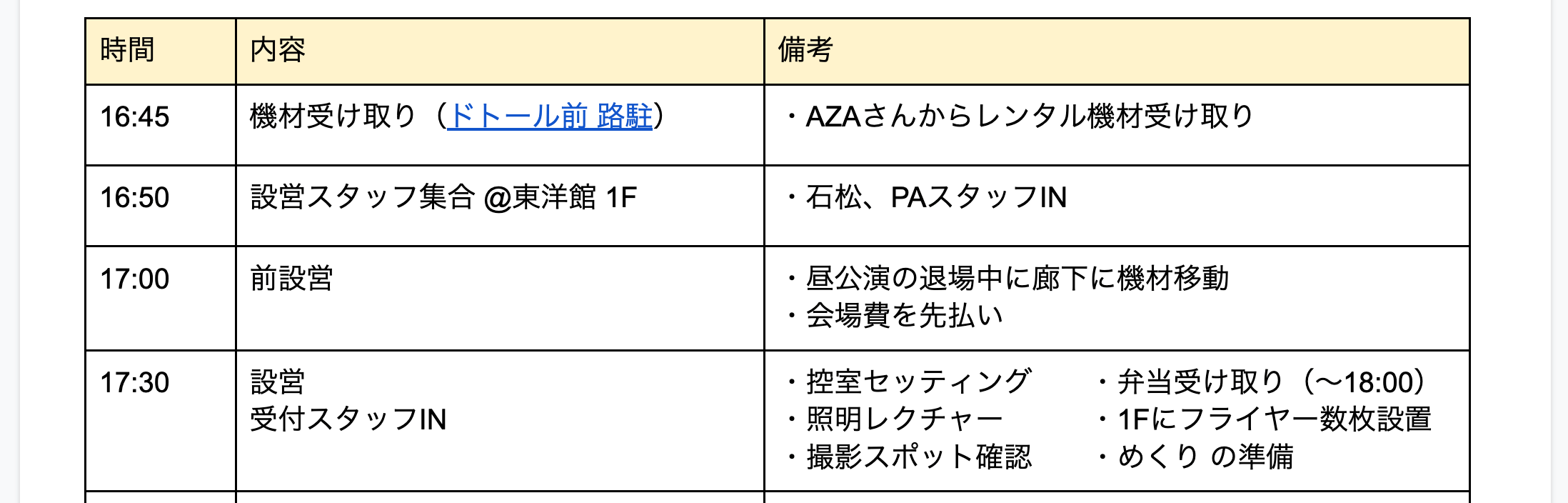

タイムスケジュール

進行表のメインとなる情報が、タイムスケジュールです。全体の流れを書くのはもちろん、以下のようなポイントを意識しましょう。

設営

会場を借り始めることができる時間や、企画者・PAが現地入りする時間となります。

多くのイベントは会場利用時間が限られている関係で、設営は急ピッチで進める必要があるでしょう。具体的な設営時間を想定しておくことで、スムーズな手順を準備した上で現場に入ることができます。

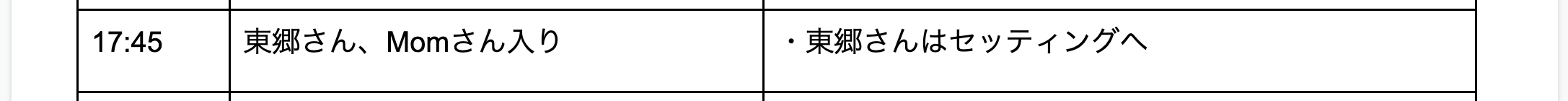

出演者の入り

出演者は、ある程度ステージ周りの準備ができた後に現地入りすることが多いでしょう。

遅くてもイベント1週間前には、出演者が当日何時に現場入りをして欲しいかを伝えるようにしましょう。この時、出演者を控室まで案内するスタッフの時間も合わせて確保しましょう。

リハーサル

どんなイベントも、必ず本番前にリハーサルの時間をとるようにしましょう。

リハーサルの時間では、出演者の機材セッティングのあと音響チェックを行います。プラネタリウムライブなど特殊な演出を行うイベントでは、演出の確認も行います。

出演者がどういう合図でステージへ出るのかや、捌けるときの流れなど、本番に関するあらゆるリハーサルをこの時間に行うようにしましょう。

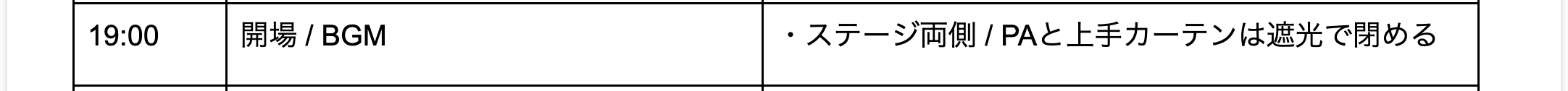

開場

開場すると、お客さんが会場に入ってきます。この時までに、リハーサルや受付の準備を終わらせないといけません。

開場時間が遅れると、開演時間も遅れてしまい、ライブ時間が少なくなったり、撤収時間が遅れて会場利用費用が増えてしまったりする可能性もあります。

進行表としては、開場時間を余裕を持って守れるような設営・リハーサル時間の組み方をしましょう。

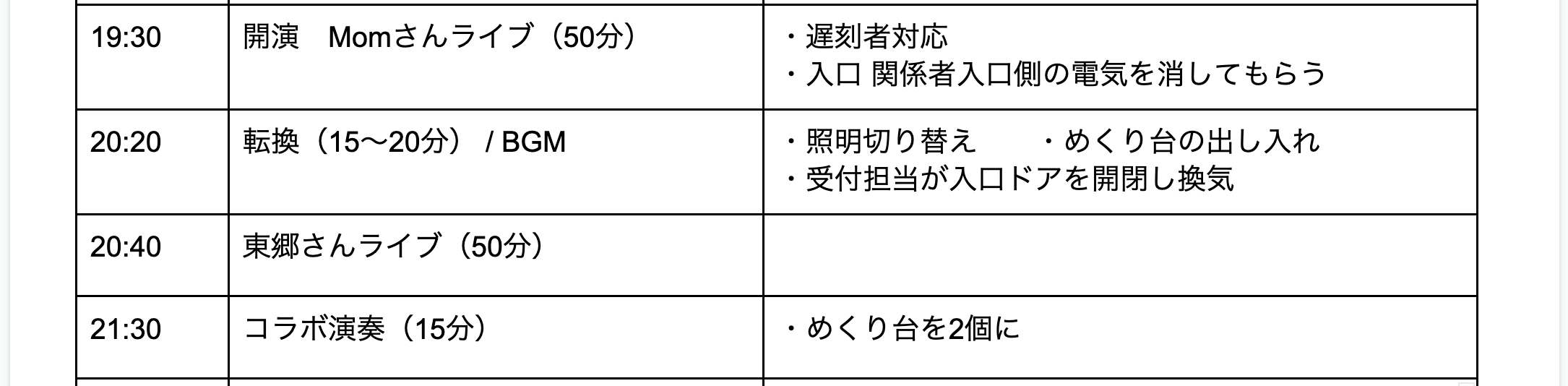

開演・ライブ・転換

開演時間は、お客さんの入り状況によって5-10分ほど遅れてもいいような余裕を持っておきましょう。

ライブ時間も状況によって変動することが多いです。転換時間で調整できるよう、転換時間は多めに組んでおきましょう。

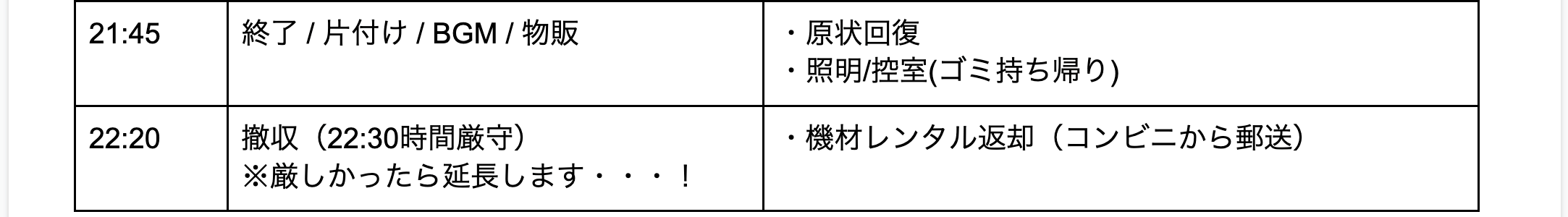

撤収

ライブ終了後は、会場入口付近などでの物販販売と並行してステージの片づけを始めましょう。

会場貸出における撤収時間が決まっている場合は進行表に記載し、各スタッフと協力して撤収時間を守る意識を持っておきましょう。

書くと便利な情報

進行表は当日スタッフや出演者が何度も見る資料になります。当日に確認したい情報を一緒に書いておくと便利です。

時間に合わせたタスク

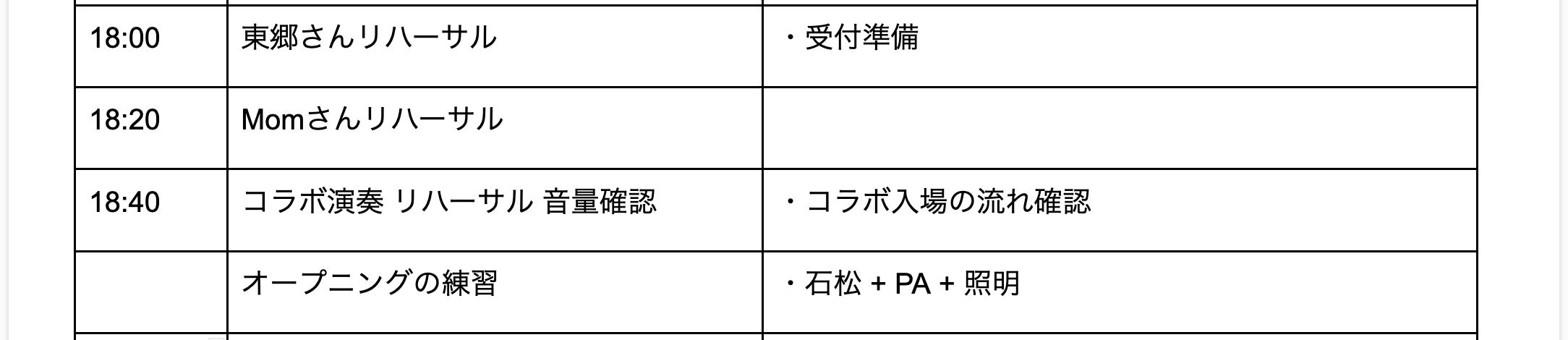

この記事で紹介している画像の右側には「備考」欄があり、当日その時間に行うタスクを記載しています。

当日に焦った対応をしないために、事前に時間が決まったタスクは進行表に書いておくことをおすすめします。

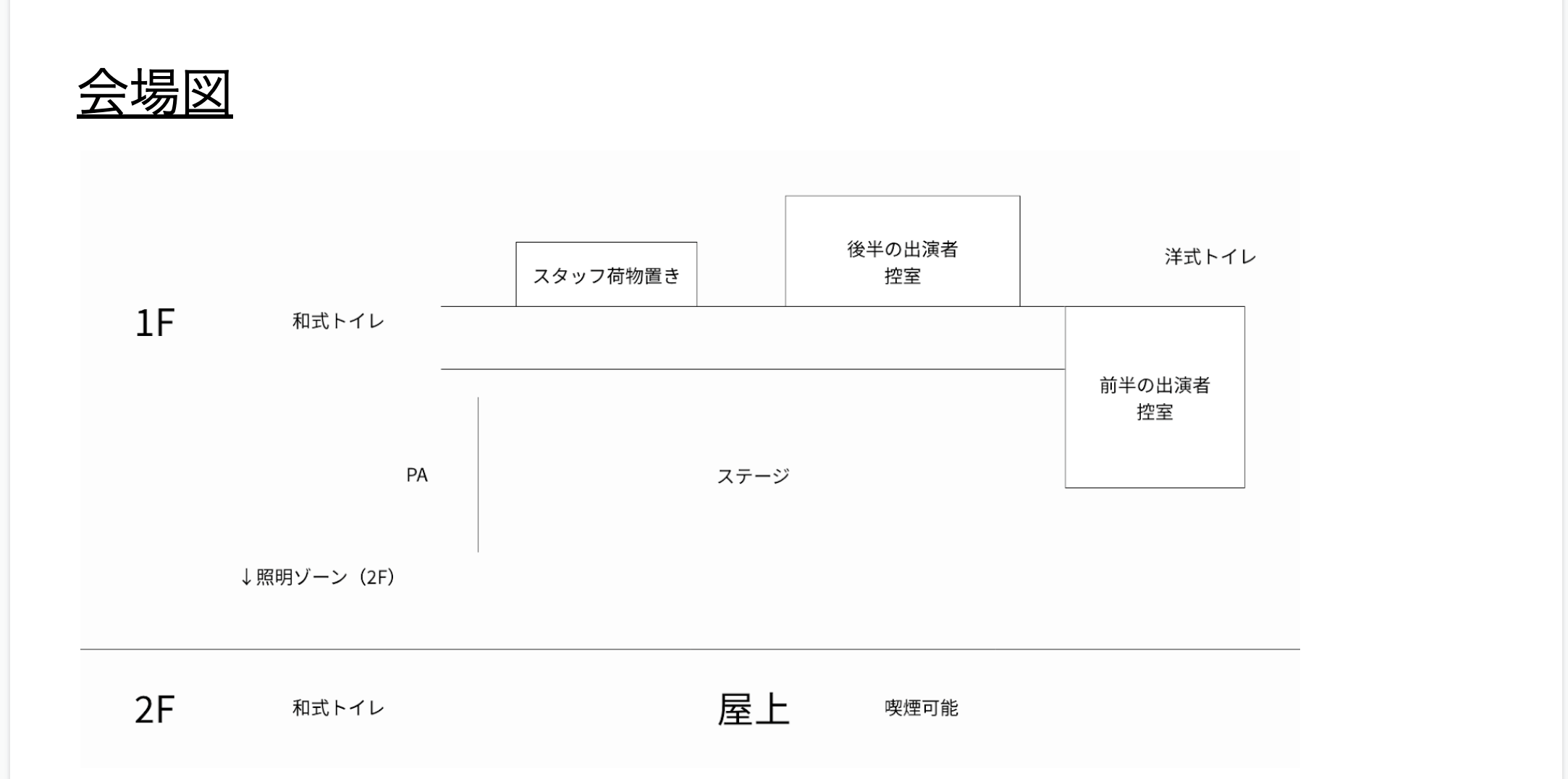

会場図

広めの会場の場合、迷ってしまうことがあります。出演者の控室、スタッフの荷物置き、お手洗いなど、関係者が利用する場所を会場図として載せておくと役立ちます。

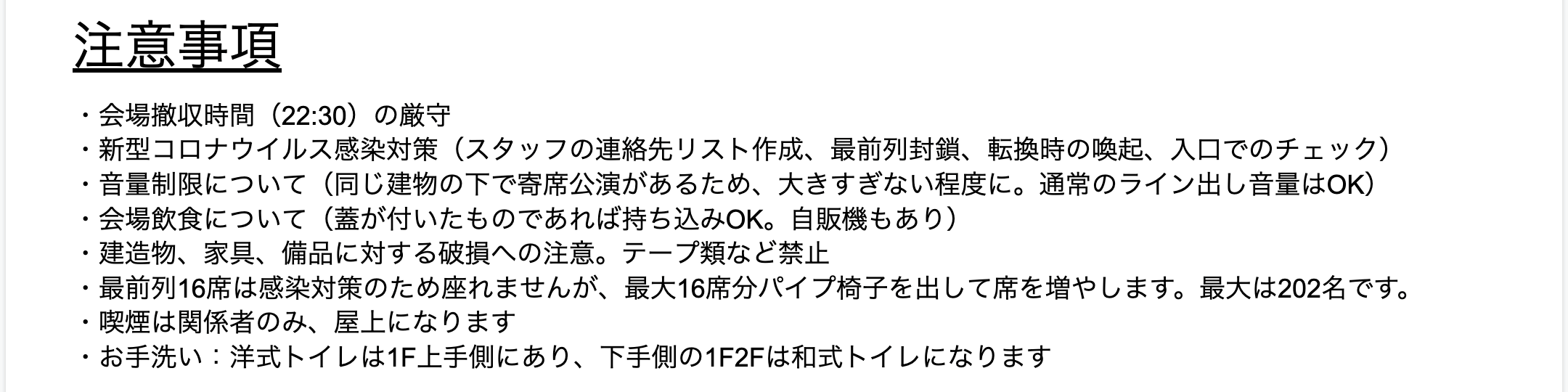

スタッフ向けの注意事項

会場側の注意事項や新型コロナウイルスの感染対策など、スタッフに共有したい情報も記載しておくと読んでくれます。

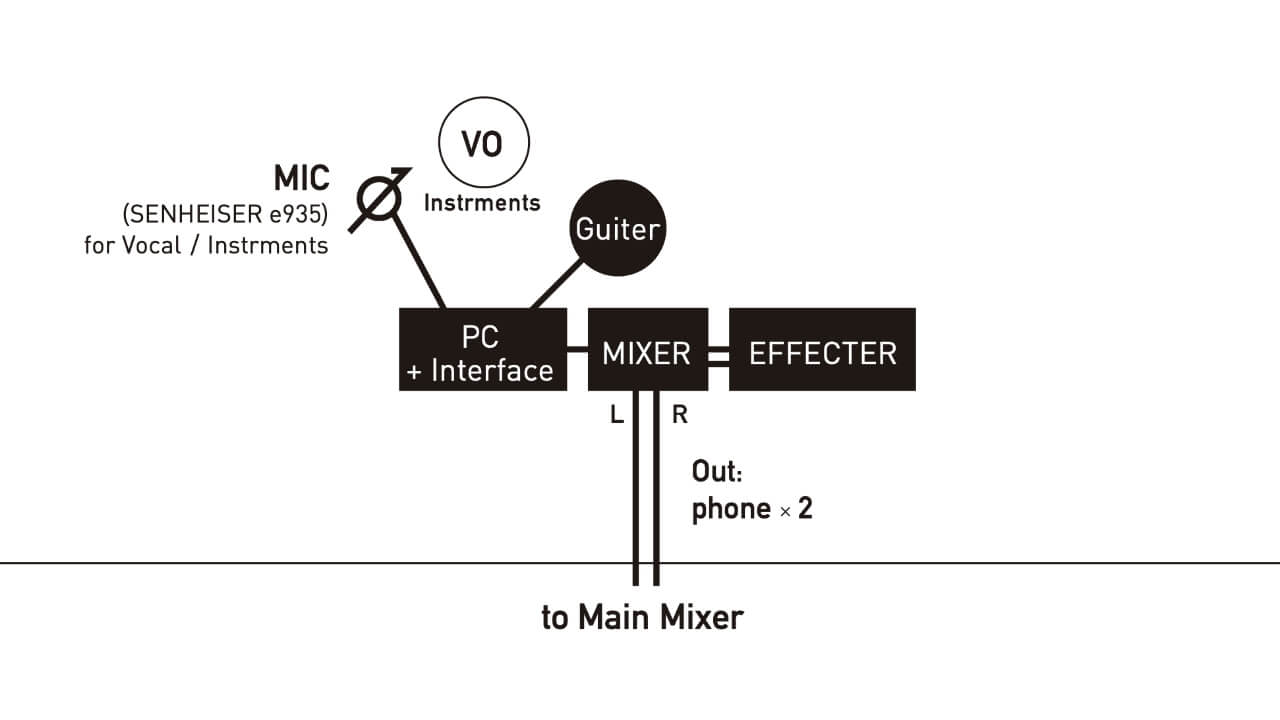

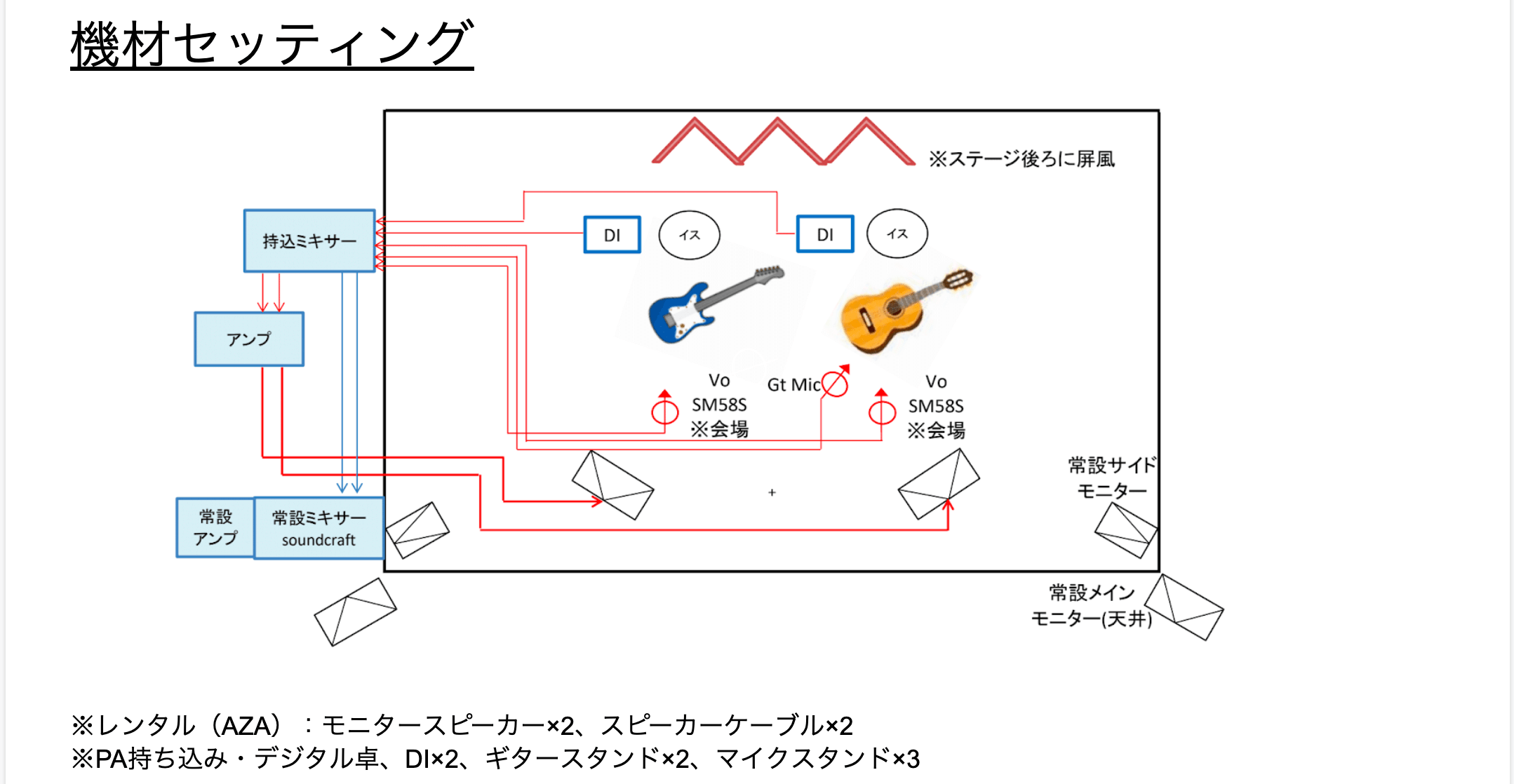

機材セッティング図

主にPAと企画者のためになりますが、事前にステージ周りの機材セッティング図を整理し、進行表に載せておくと迷わず設営を進められるのでおすすめです。

進行表を作ろう!

他にも進行表に関する記事を書いています。少しでも参考なれば幸いです!

About

このブログ『音楽イベントの作り方』は、音楽イベント企画『orange plus music』が日々執筆しています。自分の好きな「穏やかな音楽」を好きになって欲しいという思いで、2018年よりプラネタリウム・ゲストハウス・演芸場・重要文化財など様々な場所でライブイベントを開催。また本業では会社員としてデジタルマーケティングやクリエイティブ制作の広告代理業にディレクターポジションで関わっています。音楽の場が継続していくために、自らイベントを企画する人が増えることを願って、企画段階から告知、準備、運営、事後まで含めた音楽イベントづくりの豆知識を記事で発信しています。