この記事では体制編として、企画書における体制部分の作り方について紹介します。

企画書で体制を考える理由

企画書を作る時点で、体制を考えるメリットは以下などがあります。

- 企画を実現できるという証明になる

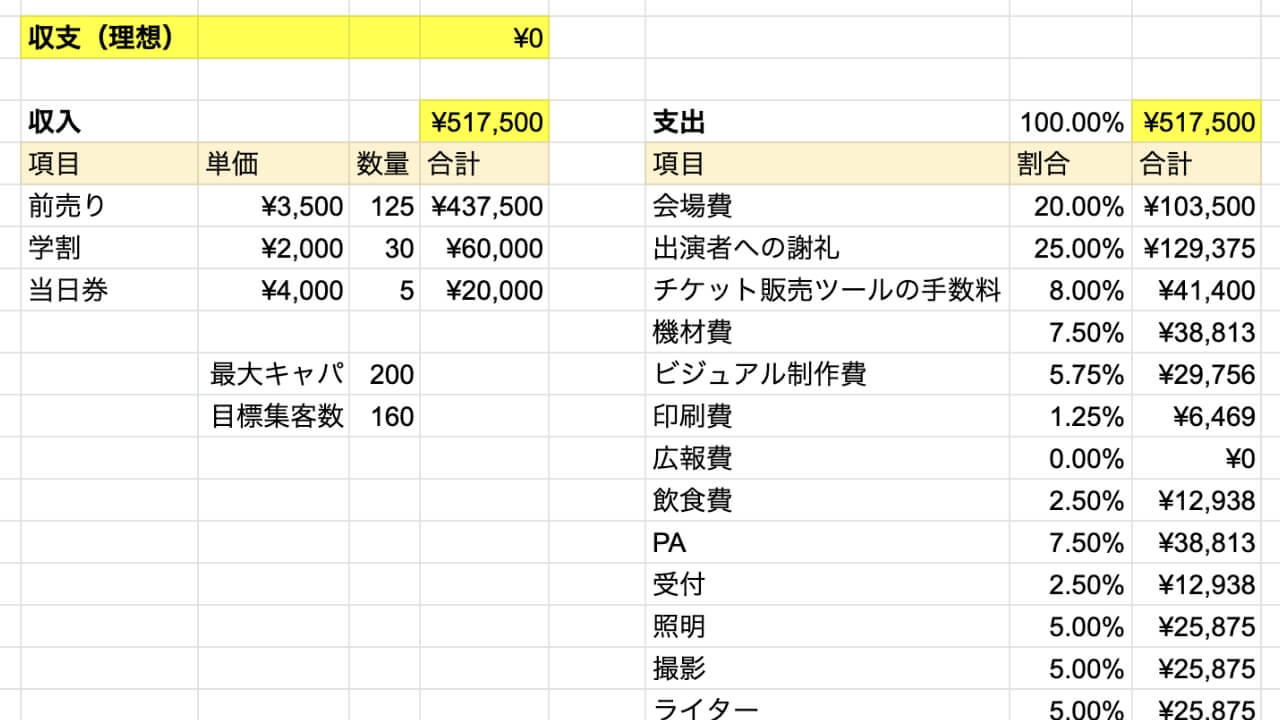

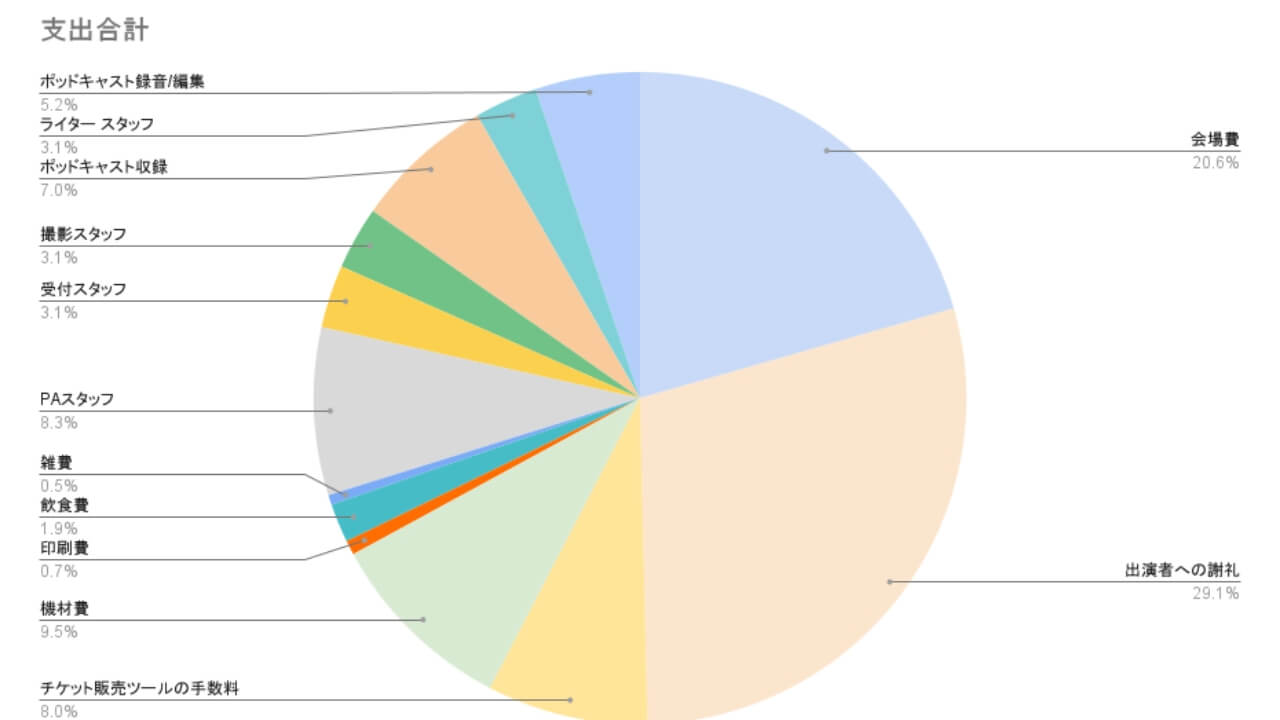

- 支出項目がより明らかになることで、収支の見立て精度が上がる

- 必要なスタッフの役割が明らかになり、スムーズにオファーを進められる

全て一人でやります!というパターンもありますが、一定規模以上のイベントになると、PAや受付、カメラマンなど複数のスタッフと共にイベントを運営することが多いでしょう。

企画書を作る時点では、具体的に誰にお願いするかや、人数までは決まってなくても大丈夫です。どういう役割の人がいればい企画が実現できるか、を整理しましょう。

企画書を見る出演者や会場側にとっては、体制がしっかりしていることを説明できると、イベント運営への安心感につながります。

体制例

例えば、以下のような役割のスタッフが必要になります。

- 運営責任者(≒企画者)

- 音響担当(PA)

- 舞台監督

- 演出家

- 受付

- 誘導

- アーティストアテンド

- カメラマン

- ライター

イベントによっては、飲食や録音など、それぞれ企画を実現するスタッフが必要になるでしょう。企画書時点で洗い出すことで、早めに依頼を進めることができ、イベント直前に慌てることがなくなります。

企画書への載せ方

企画を実現する体制を考えたら、「体制図」として企画書に載せましょう。

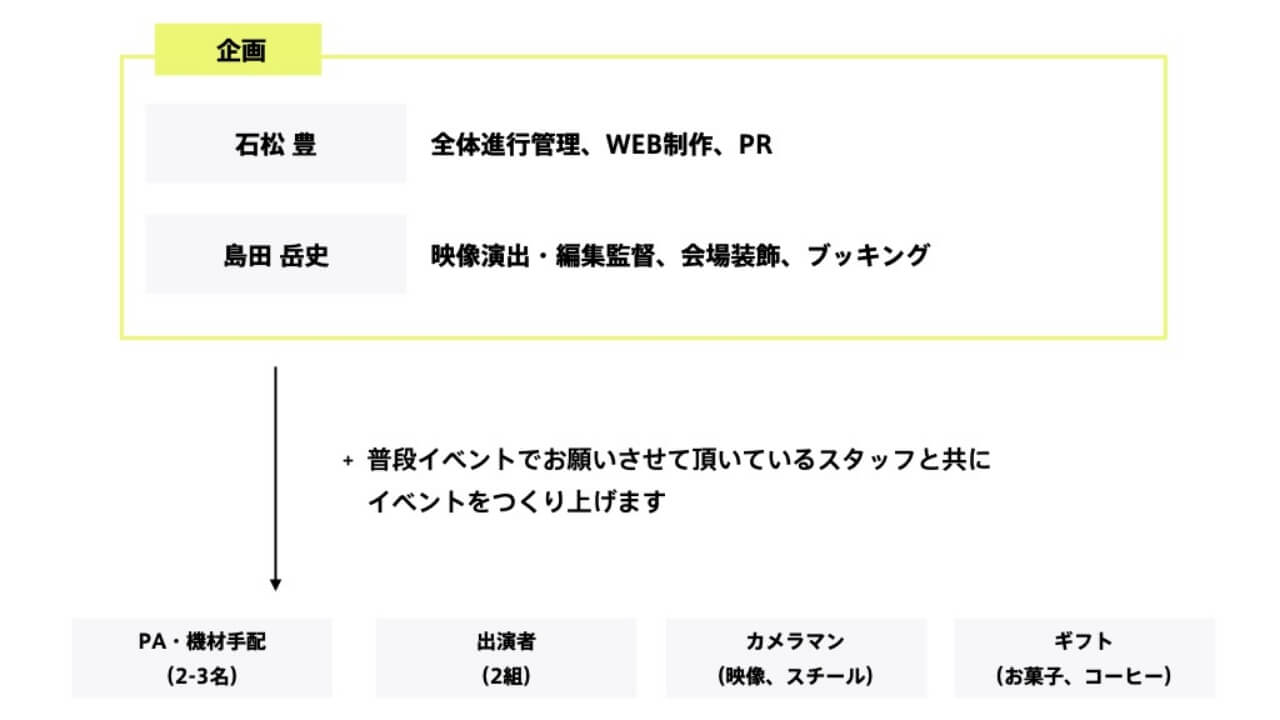

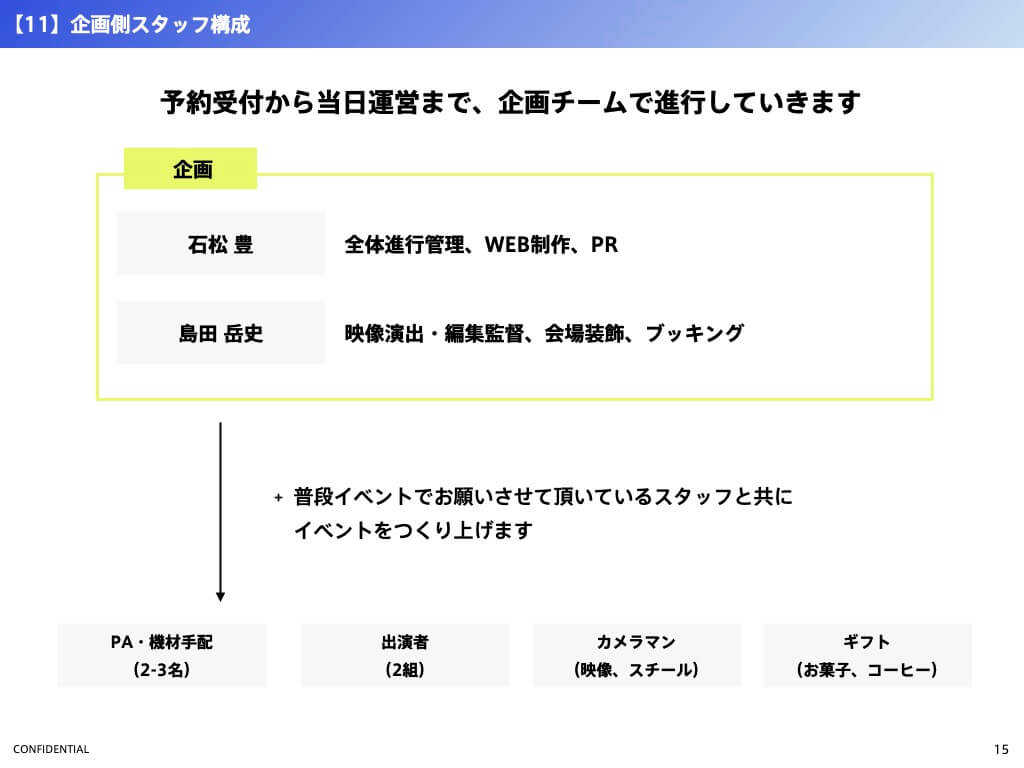

例えば『ひかりの感触』では、企画の2人が、それぞれ広報や演出などを兼ねて担当していました。PAやカメラマンはそれぞれ外部の方に依頼しています。

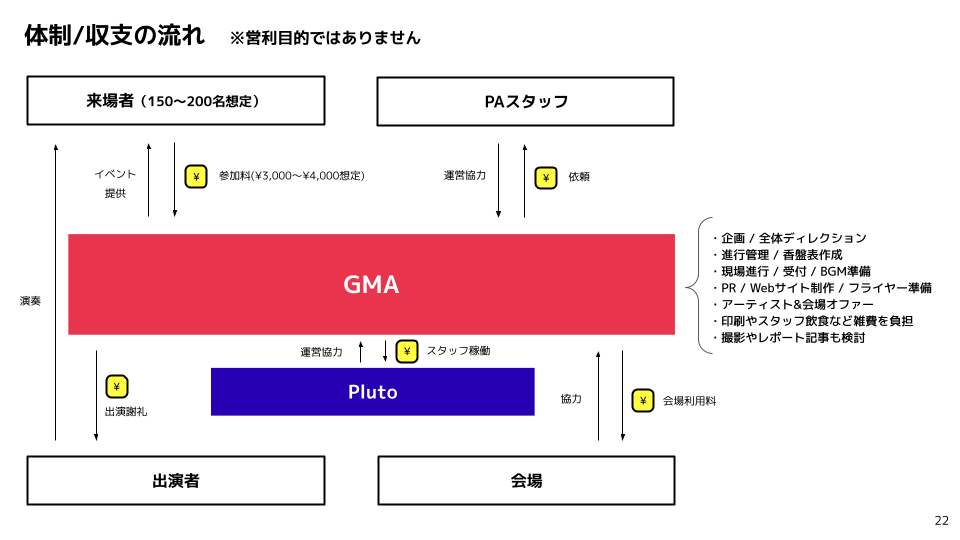

『Pluto Sparkle』では、収支の流れと共に図にしました。各所の役割を整理することで、責任範囲を明らかにしています。

アーティストによっては、専属のPAやカメラマンでイベントに出演したい!という相談が来ることもあります。当初の想定や収支を踏まえつつ、アーティストの意思を尊重しながらも、イベントにとって最善な選択肢という軸で判断していきましょう。

企画書を作ろう!

他にも企画書に関する記事を書いています。少しでも参考なれば幸いです!

About

このブログ『音楽イベントの作り方』は、音楽イベント企画『orange plus music』が日々執筆しています。自分の好きな「穏やかな音楽」を好きになって欲しいという思いで、2018年よりプラネタリウム・ゲストハウス・演芸場・重要文化財など様々な場所でライブイベントを開催。また本業では会社員としてデジタルマーケティングやクリエイティブ制作の広告代理業にディレクターポジションで関わっています。音楽の場が継続していくために、自らイベントを企画する人が増えることを願って、企画段階から告知、準備、運営、事後まで含めた音楽イベントづくりの豆知識を記事で発信しています。